Lundi 1er octobre

Visite au musée de Montbéliard

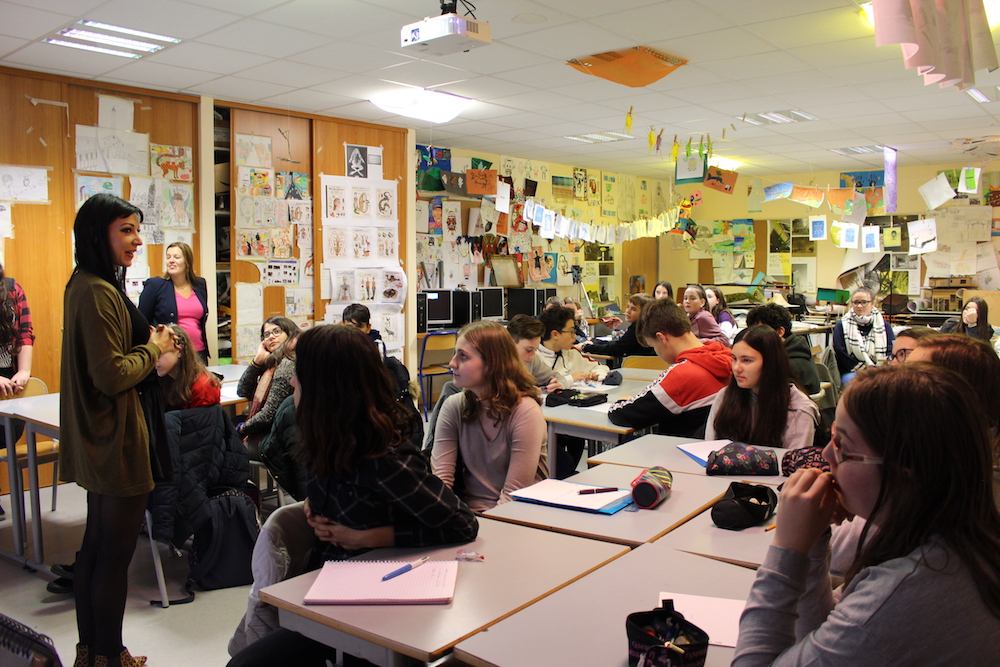

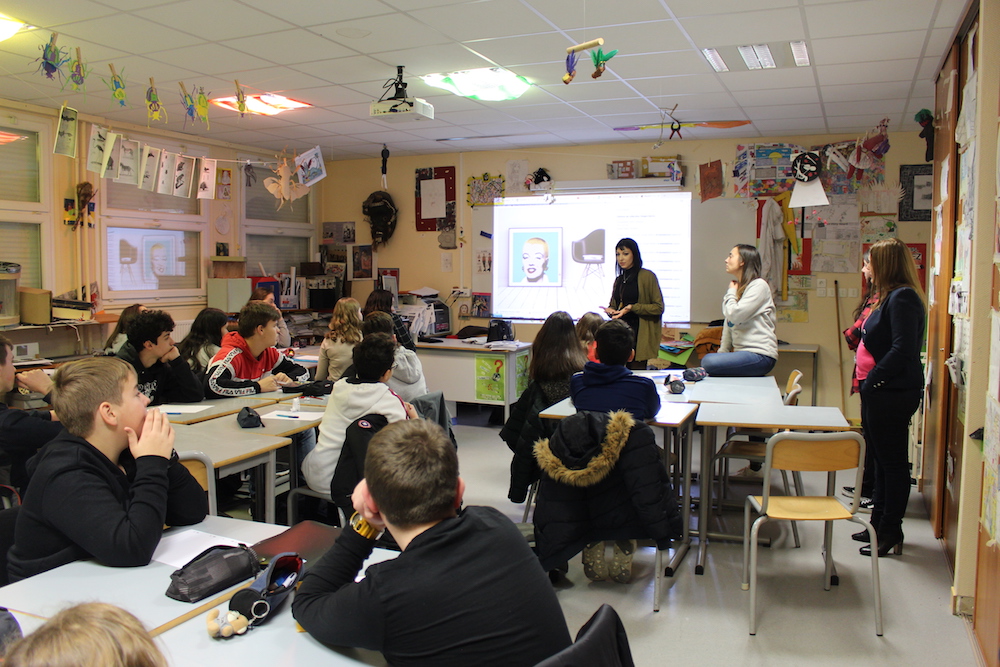

Dans le cadre du projet « cabinet de curiosités » les élèves de 5d se rendent au château découvrir la collection Cuvier et la collection des beaux arts avec Mesdames Chauvin, Lepera, Lloret et Trimaille . Les élèves se scindent en 2 groupes, un groupe visitera d’abord la partie des Beaux Arts tandis que l’autre commencera par la partie Histoire Naturelle, puis nous inverserons.

Images :

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.291082855046272&type=1&l=96a8ab74bc

La collection des Beaux Arts

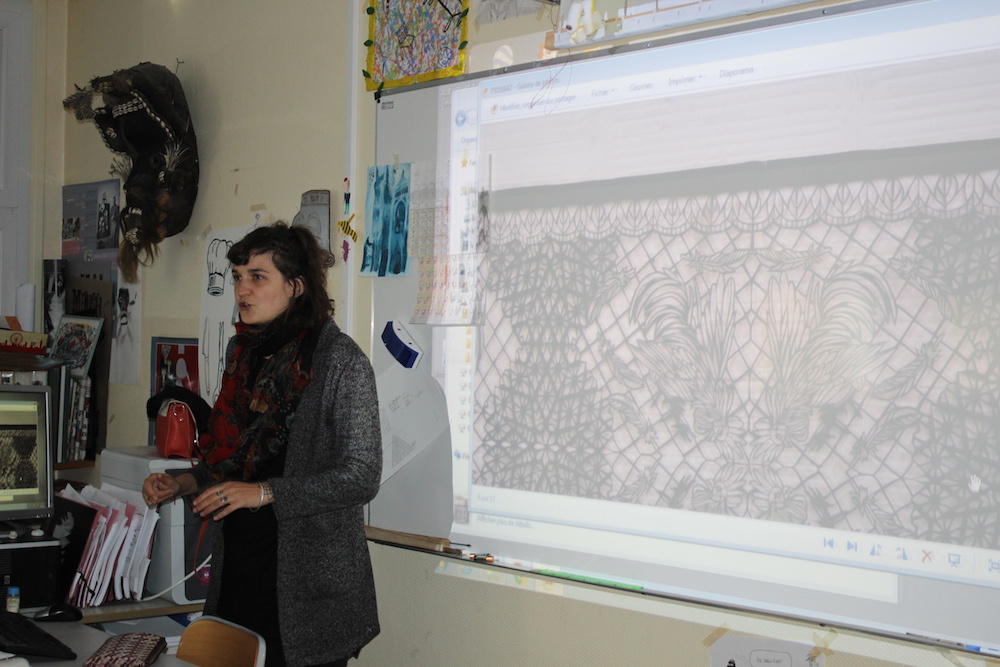

Visite musée d’art par Sylvie Biron :

Le château regroupe en un lieu plusieurs collections :

- La galerie Cuvier en histoire naturelle avec la faune locale

- Une collection en art où l’on peut voir des peintures, des sculptures, de la céramique, des gravures, de la photographie…

- Une collection d’archéologie

A. Parcours dans le musée

Le parcours de ce matin doit permettre un inventaire, notamment en lien avec le cabinet de curiosités.

Salle 1 : présentation du château dans la ville, son histoire par des maquettes, des tableaux ….

Les œuvres sont encadrées pour être protégées et mises en valeur. Les élèves sont invités à observer chaque oeuvre et à les décrire avec le bon vocabulaire.

Première œuvre : un dessin a la plume, en couleur (aquarelle).

La ville est représentée avec le château au dessus. Fait particulier, un arbre très grand est dans la cour. Les personnages sont disproportionnés, ce n’est pas une représentation des plus fidèles de la réalité. Il y a une multitude de détails : des nobles, des paysans, les jardins mais aussi le gibet.

Deuxième œuvre une cheminée en pierre :

elle est très imposante : monumentale, du type que l’on trouve dans des maisons bourgeoises ou des châteaux. Celle-ci provient dune maison bourgeoise. Elle est couverte de personnages :

Sur les 2 colonnes on a l’impression que 3 personnages sont représentés, mais sans jambes remplacées par des sortes de têtes qui ont des ailes, une couronne, des bouches qui grimacent, sont monstrueuses, très expressives. Il y a un mélange entre réel et imaginaire.

Les deux personnages au dessus semblent représenter un homme et une femme très sérieux, droits. Les bras soutiennent la cheminée : les figures sont arrangées pour soutenir l’architecture

Les deux personnages au dessus semblent représenter un homme et une femme très sérieux, droits. Les bras soutiennent la cheminée : les figures sont arrangées pour soutenir l’architecture

-> dessin d’un détail

Un scribe est choisi pour noter :

Technique : un dessin a la plume et a l’aquarelle / sculpture

Matériau:papier/ pierre

Sujet : Montbéliard / figures

Réaliste : ressemblant / figures réelles et imaginaires

Salle 2

Un tableau :

C’est une peinture, qui montre un monsieur jeune, en costume, qui a l’air triste dans sa chambre, installé sur son lit. Dans la chambre à droite on voit un bureau avec des ouvrages ouverts, des étagères couvertes de livres. Sur le bureau une plume nous indique la période, confortée par la

C’est une peinture, qui montre un monsieur jeune, en costume, qui a l’air triste dans sa chambre, installé sur son lit. Dans la chambre à droite on voit un bureau avec des ouvrages ouverts, des étagères couvertes de livres. Sur le bureau une plume nous indique la période, confortée par la

présence du haut de forme et des gants. On devine une ville par le fenêtre. Le plafond est mansardé, il est sous les toits. Il n’est pas fortuné malgré sa belle tenue. Le tapis est défraîchi, le lit n’est pas luxueux, le tabouret non plus, c’est en désordre. Il prend son café sur le bureau. C’est probablement un étudiant a Paris.

Il tient une rose dans sa main, évoquant une relation amoureuse. Il a manifestement un tristesse amoureuse :

Son regard regard est baissé, tout son corps est affaissé, il regarde sa rose. Son regard nous mène vers cet objet. C’est peint dans des couleurs froides ce qui accentue la tristesse. Le titre confirme nos observations : Lendemain de Bal, Charles Weisser

On comprend qu’il na pas quitte son beau costume et est perdu dans sa pensées.

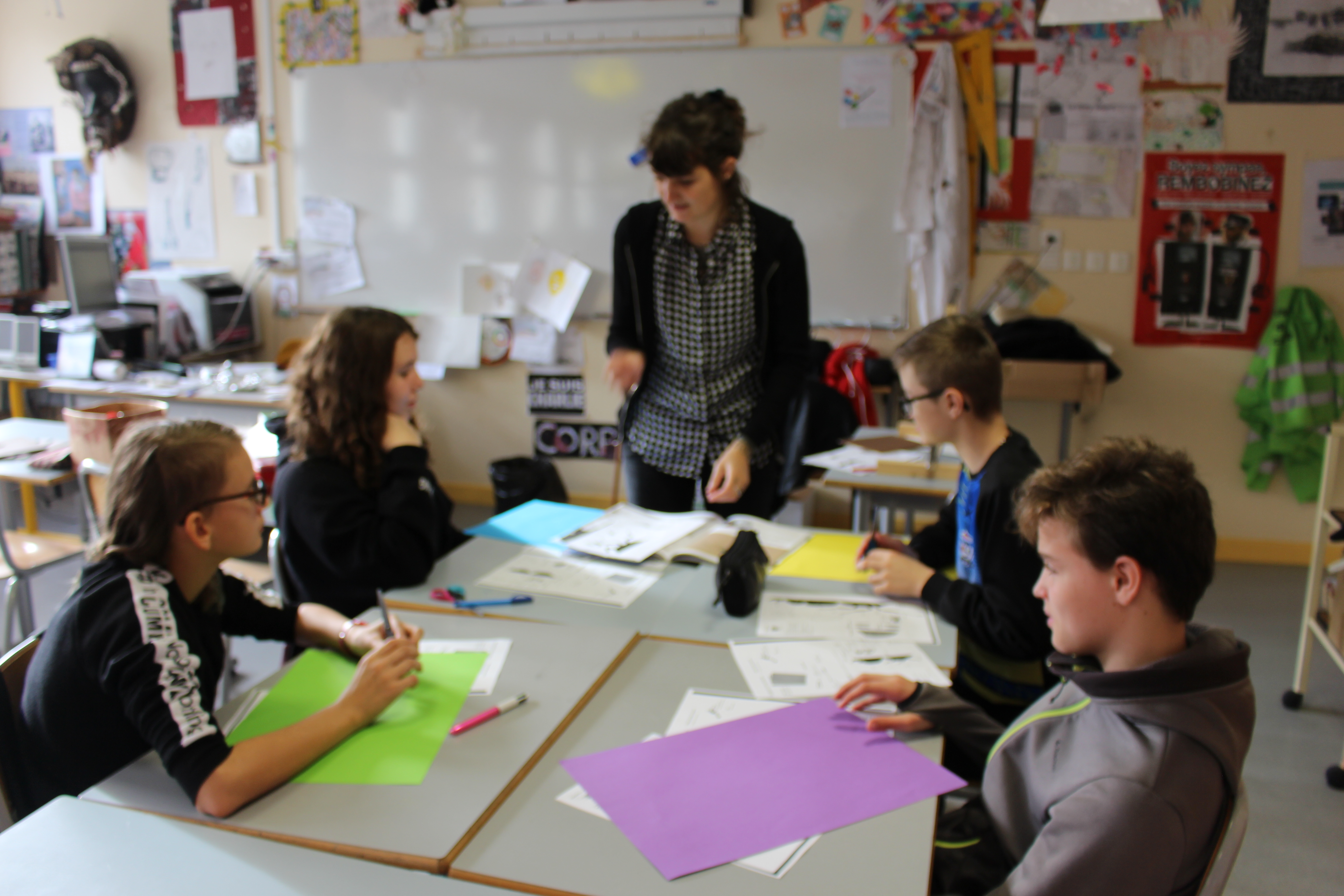

Après ce travail collectif les élèves sont repartis par groupes pour travailler autour dune œuvre :

Antoine Etex, l’Amour pique par une abeille, marbre blanc et socle en marbre, 1860

Jean Georges Berdot, Alexandre le grand faisant des libations devant le tombeau Achille, c 1649

Charles Weisser, l’atelier du sculpteur Armand Bloch

Louis-Aimé Japy, Vallée du Lomont, 1879

Restitution

1. Louis-Aimé Japy, Vallée du Lomont, 1879 :

Peinture sur toile, paysage, l’horizon est bas, sa ligne met en valeur le ciel. L’oeil est attiré par la bergère et les chevaux sous un grand arbre.

2. Jean Georges Berdot, Alexandre le grand faisant des libations devant le tombeau Achille, c 1649 :

Le regard est attiré au 1er plan par des statues en train de se battre, mais le sujet est derrière. Les personnages sont habillés en armures antiques. C’est une scène officielle, historique, importante. Le décor est grandiose.

C’est réaliste mais composé à partir d’éléments qui existent dans divers endroits du monde, ici regroupés de façon artificielle c’est donc un caprice architectural. Le peintre fait une démonstration de technique et de connaissances dans un goût de l’antique.

3.Antoine Etex, l’Amour pique par une abeille, marbre blanc et socle en marbre, 1860

Sculpture qui représente une femme et un enfant, Cupidon. Sujet mythologique. Cupidon est le dieu de l’amour qui rend les gens amoureux grâce a son arc et ses flèches. La femme protège, soutient l’enfant qui grimace car il a mal, piqué par une abeille. Sa mère le protège, c’est Vénus. Cette histoire était racontée dans un poème : ils se promènent, Vénus cueille des roses tandis que Cupidon s’approche dune ruche attiré par le miel. Ce jour là c’est lui qui se fait se piquer. Or c’est un dieu, il ne devrait pas avoir de douleur. Venus le console : c’est lui qui pique, cette fois ci c’est lui qui reçoit la piqûre, c’est aussi une façon de parler de l’amour qui peut être doux comme le miel mais piquer aussi.

La sculpture est réaliste au niveau des proportion, de la facture.

Les figures sont nues pour montrer une virtuosité technique tant pour la douceur de venus que pour la précision du drapé.

4. Charles Weisser, l’atelier du sculpteur Armand Bloch

Peinture sur toile, représente une homme en train de sculpter dans son atelier. Les fenêtres sont hautes, on imagine un sou sol.

Le peintre insiste sur les objets et le geste du sculpteur. On voit de nombreux outils et des copeaux de bois au sol.

Réaliste.

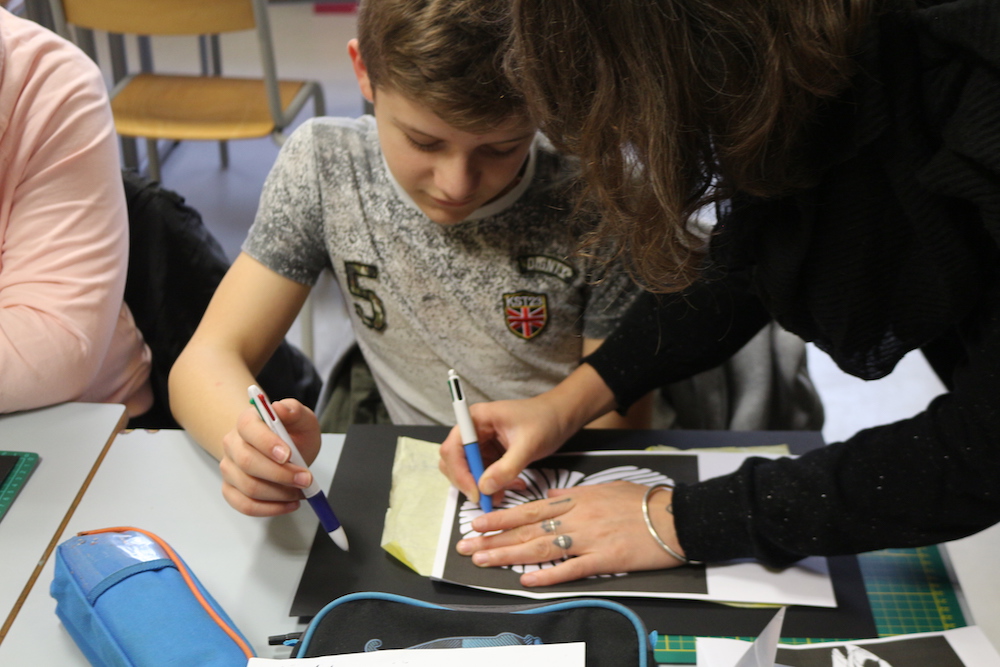

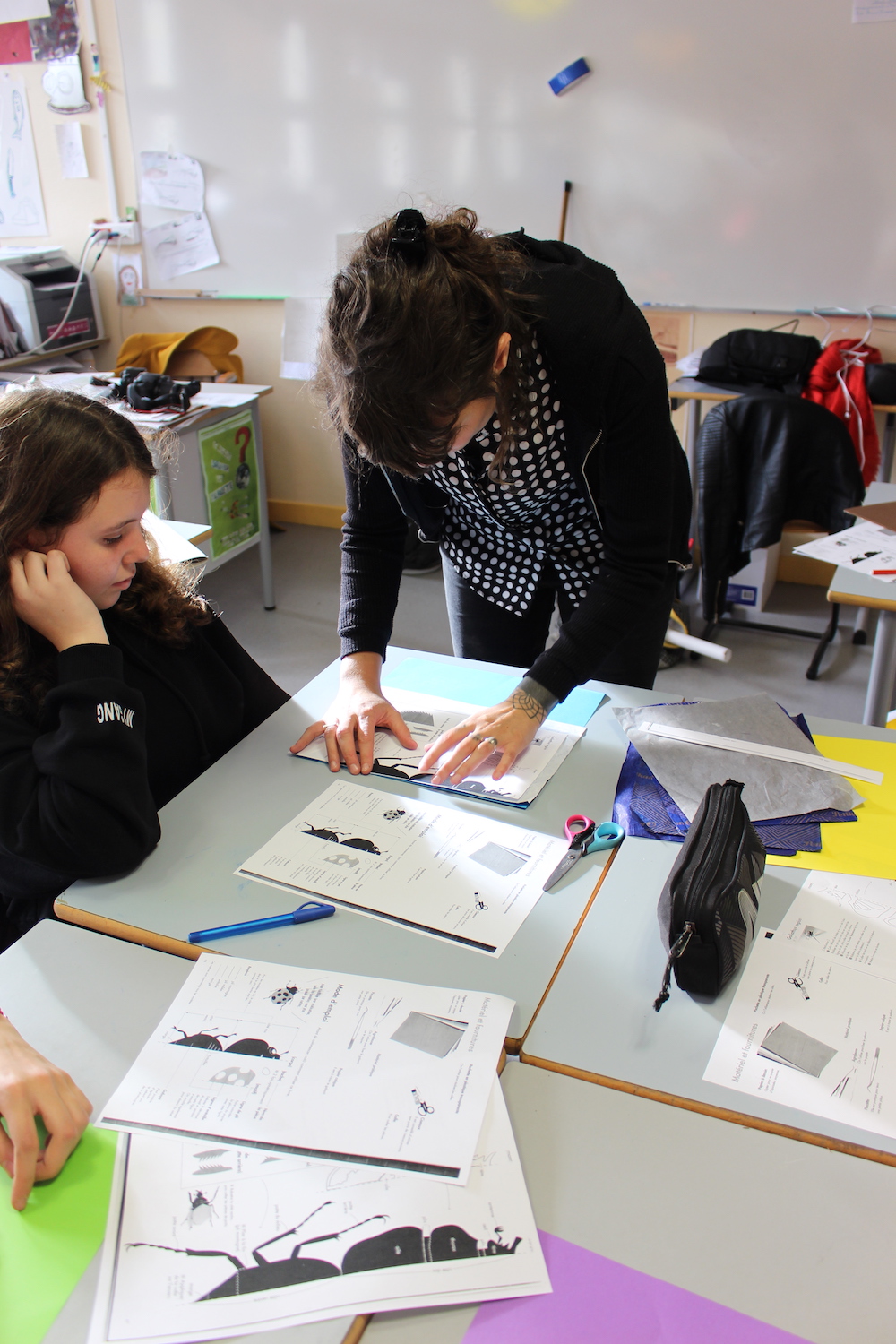

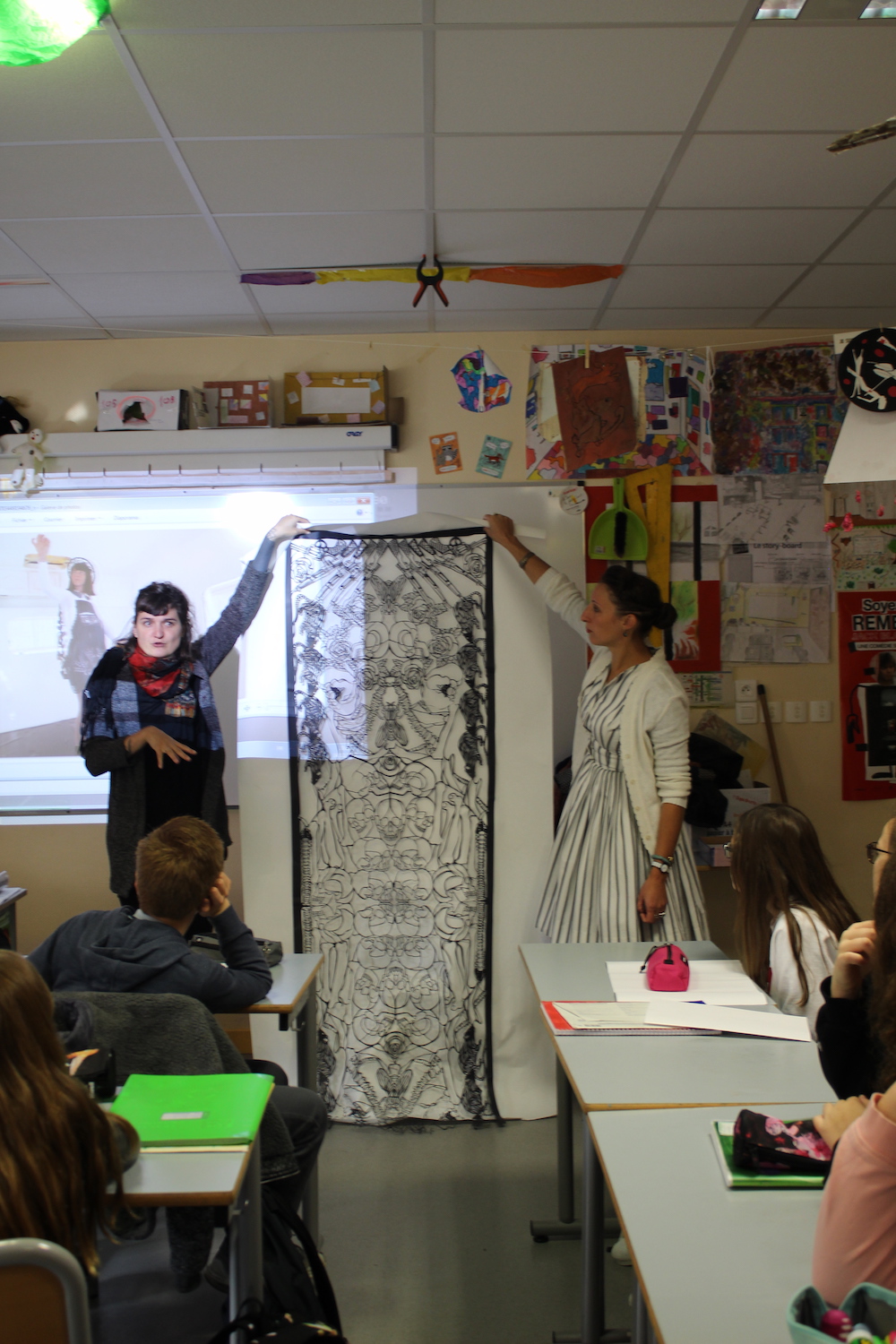

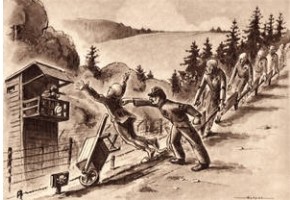

B. Atelier autour d’une Harpie

Nous nous déplaçons dans une salle de travail. Une gravure est montrée aux élèves qui doivent répondre aux questions vues dans la matinée : sujet, technique …

Technique : gravure, la couleur est uniforme, il y a un titre et du texte,.sur papier.

C’est comme un journal, imprime pour informer d’événements : une harpie vue au Pérou. L’histoire est racontée a côté.

La couleur est ajoutée au pochoir, après l’impression. C’est de l’imagerie populaire, pour tout le monde.

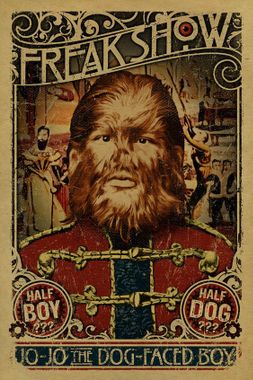

Sujet : chimère, créature monstrueuse.

Réaliste ? Par endroits la facture est réaliste, par d’autres le dessin devient plus schématique. De nombreux éléments ne semblent pas crédibles :

Des ailes de chauve souris, des cornes de taureau pour encorner des ennemis, la partie basse du corps de poisson avec des écailles pour aller dans l’eau (elle vient du lac), devient 2 queues dont lune se termine par une pique comme un scorpion pour attraper, pincer, transpercer, étrangler …Des pattes de tigre ?griffues comme un aigle, presque palmées, de crocodiles …. Un visage humain, un buste de femme, une longue chevelure, des dents et des oreilles pointues ….

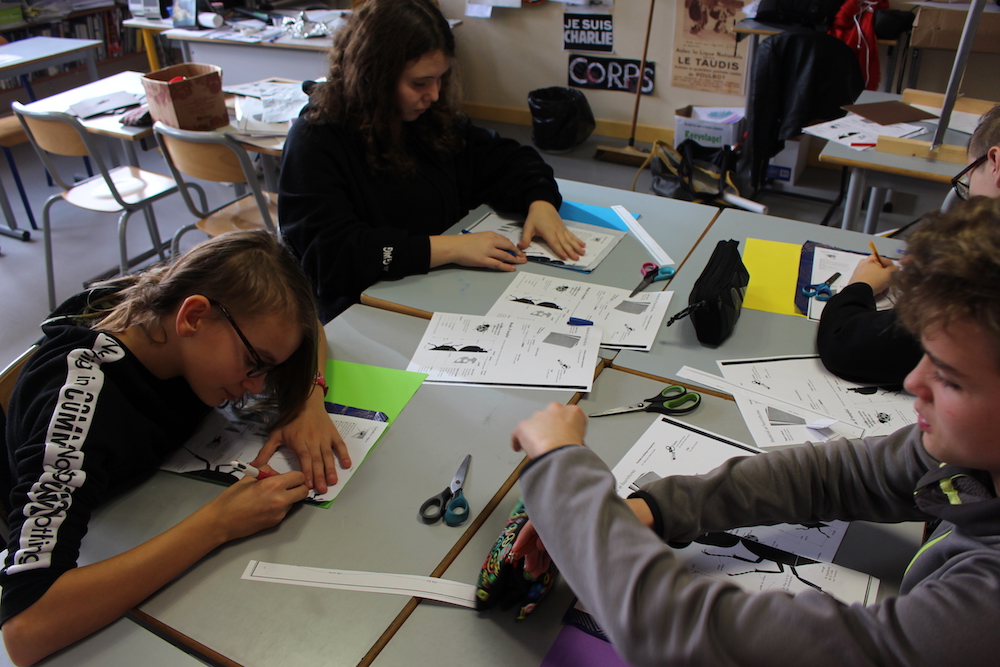

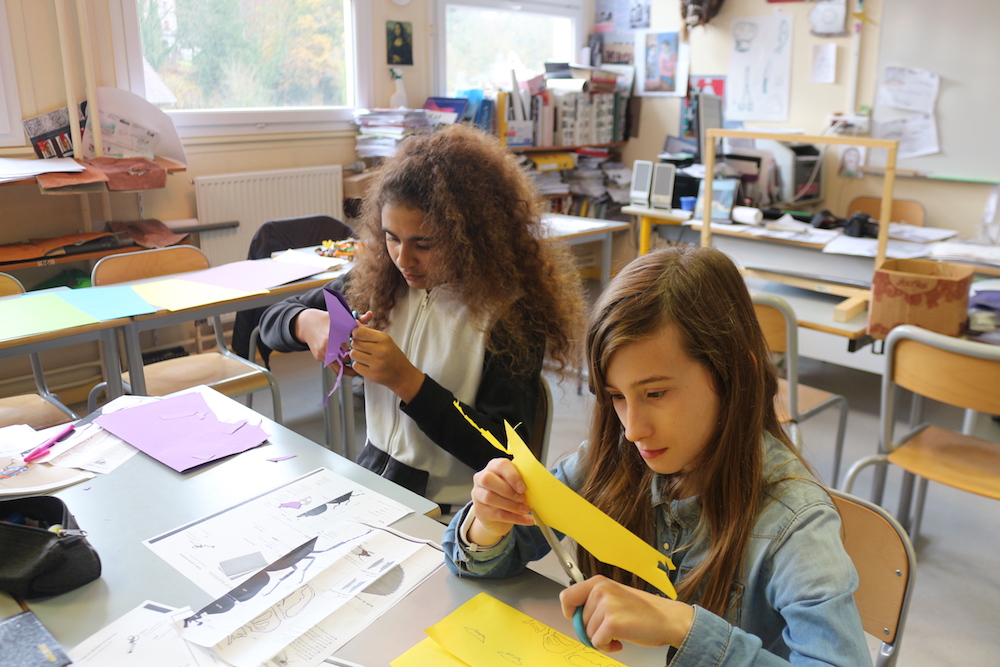

Après une pause déjeuner, c’est la reprise de l’atelier :

Sylvie Biron montre une série d’images représentant des portraits, du réaliste au stylisé pour montrer ces écarts au réel dans la façon de représenter que l’on retrouve sur cette gravure.

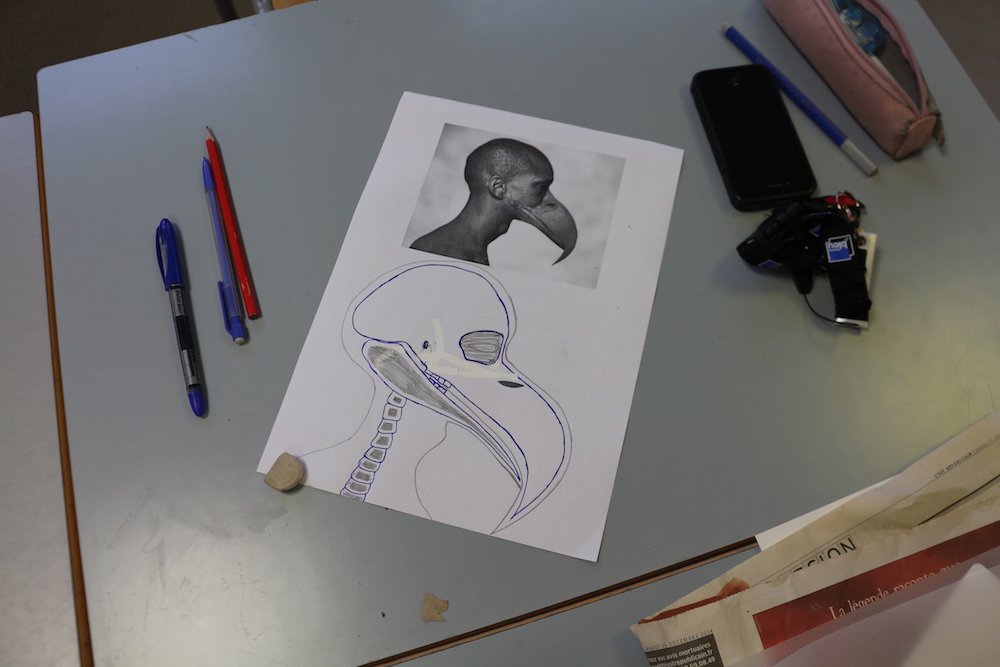

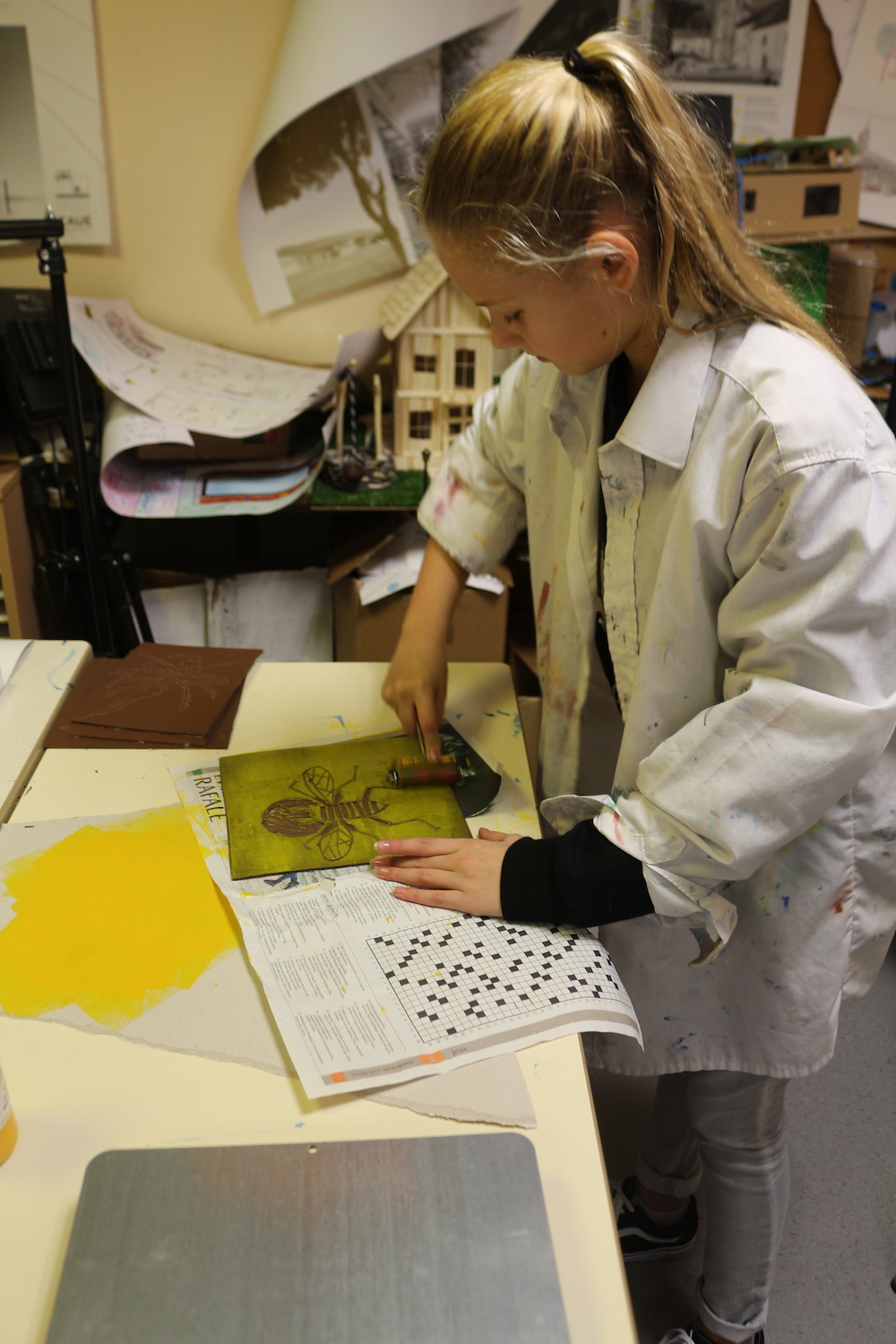

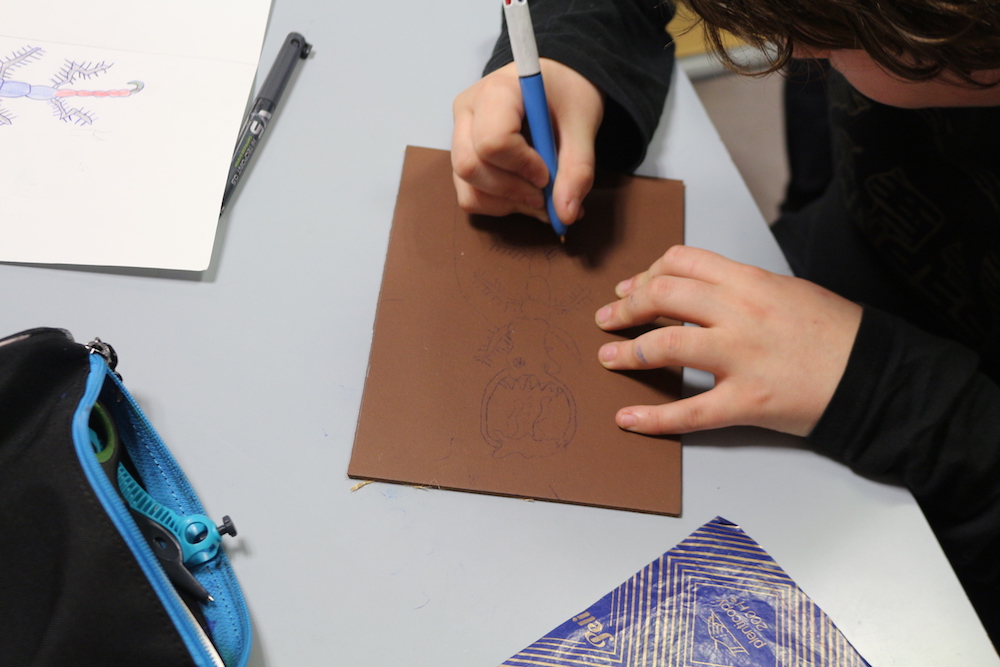

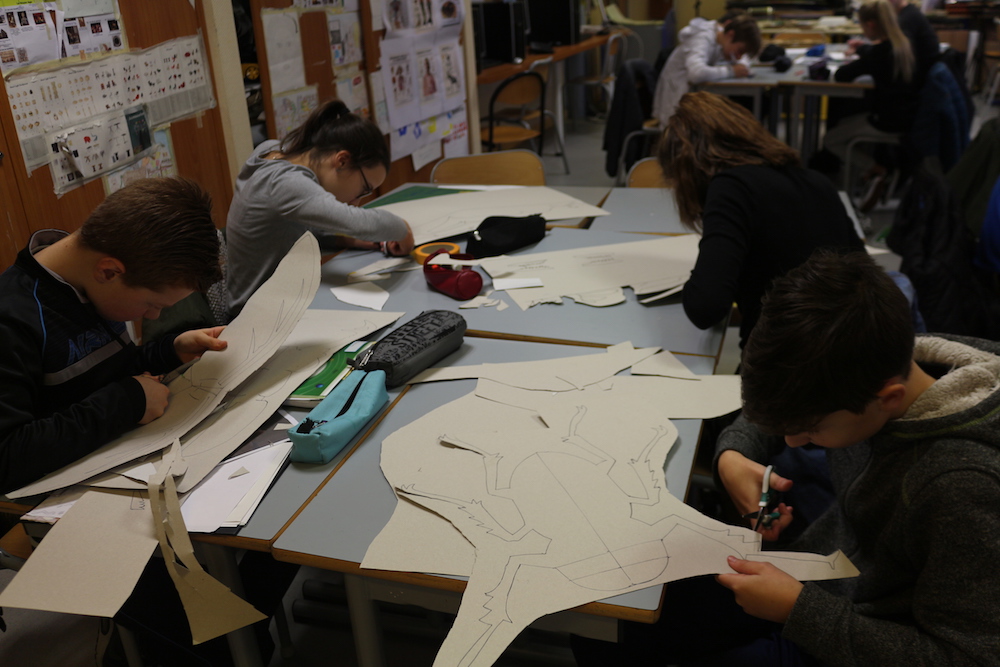

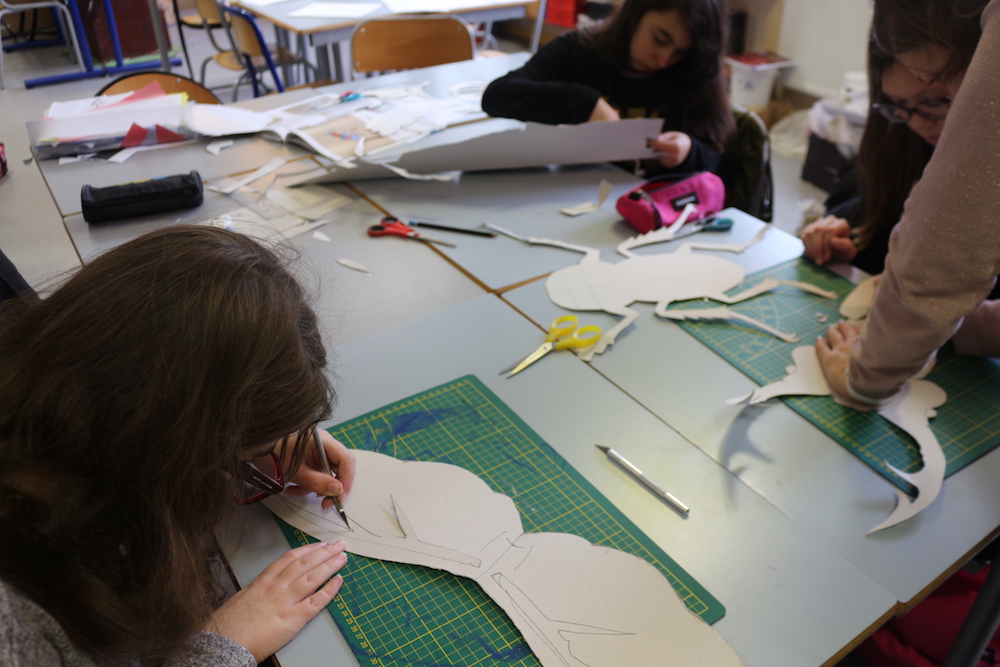

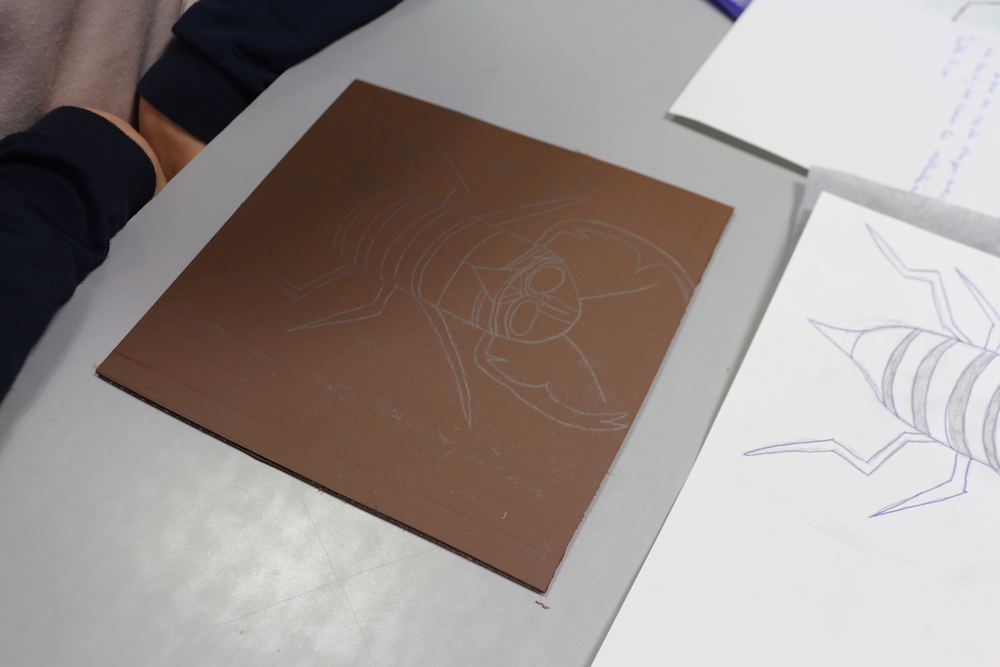

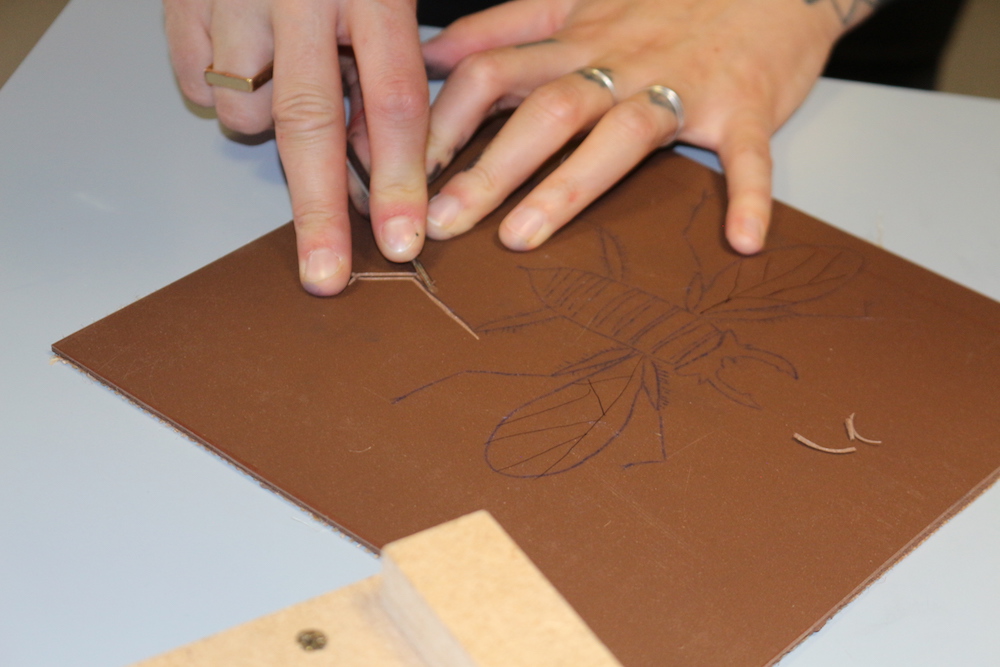

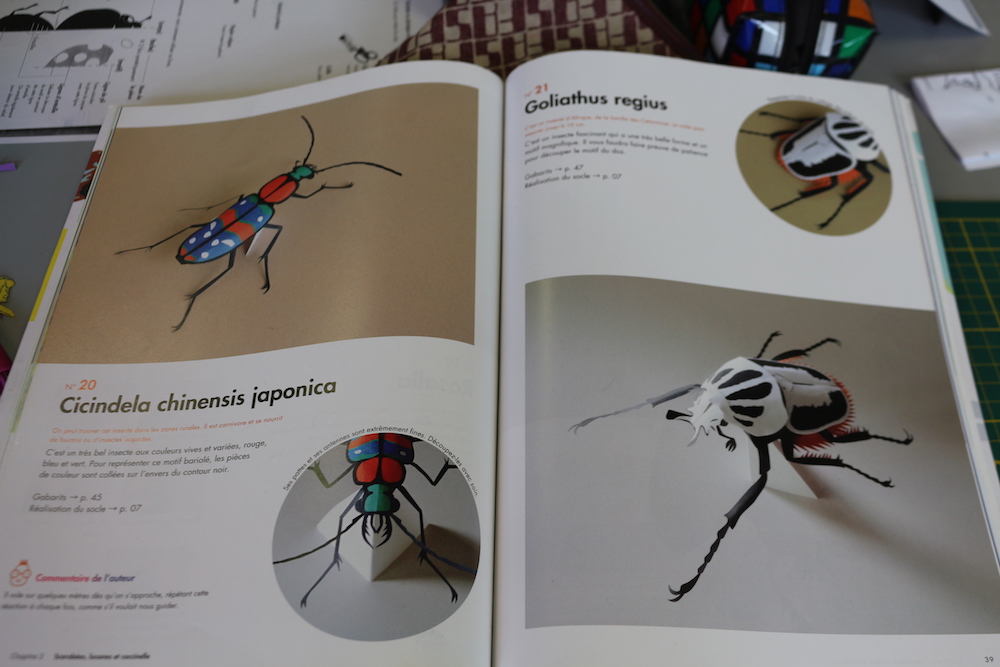

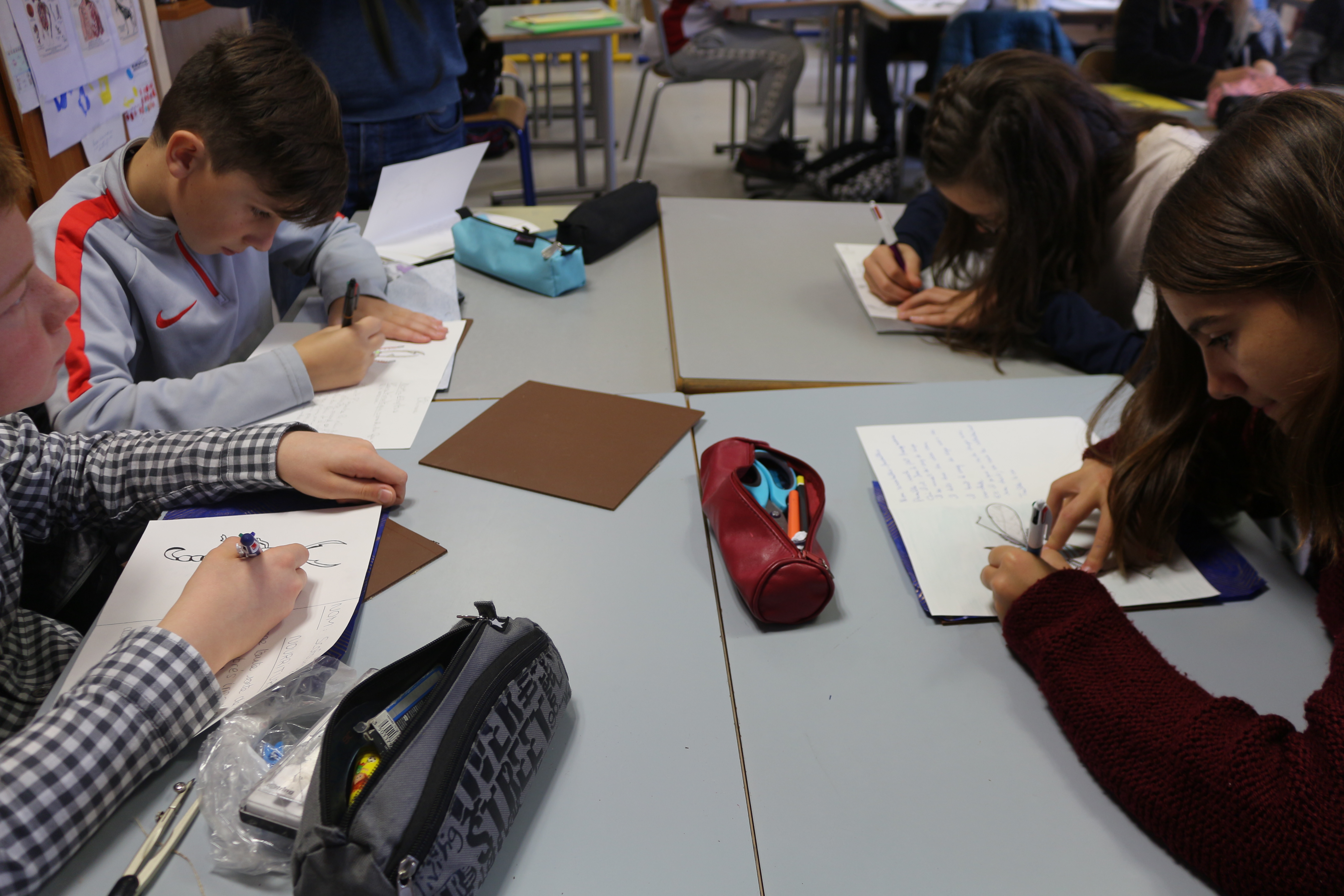

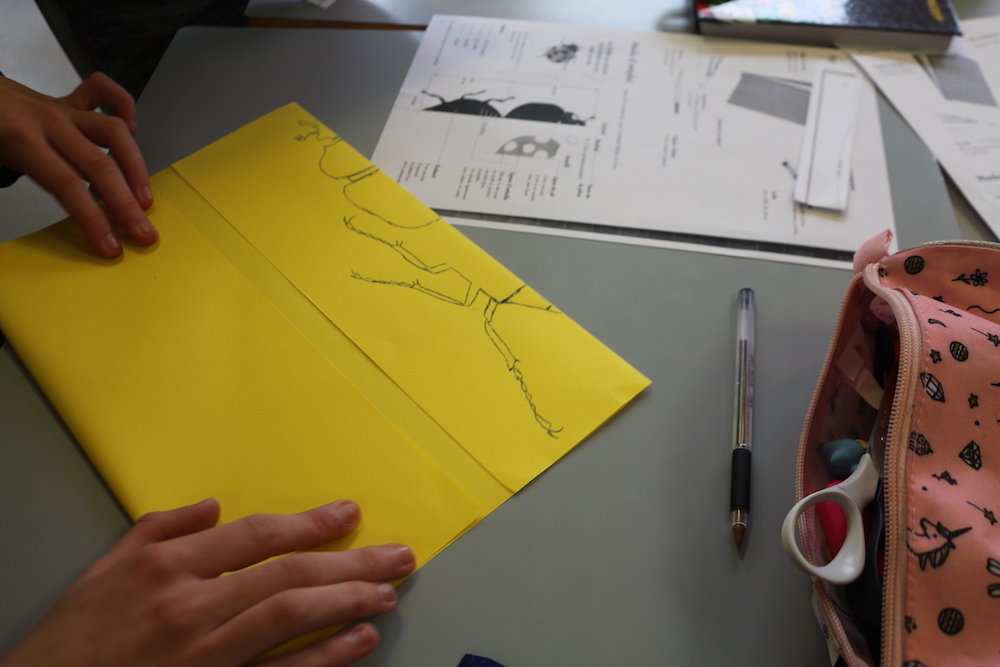

Des images d’animaux sont accrochées. Chaque élève en choisi un comme point de départ de sa création. Ils doivent créer leur chimère à partir d’un animal existant .

La collection Cuvier

Nous nous rendons au dernier étage du musée découvrir une pièce particulière avec notre guide François Thirion.

Qu’est-ce qu’un cabinet de curiosités ?

Discussion avec les élèves : on y met plein d’objets, ça peut être dans un meuble ou dans une salle. Ce sont les ancêtres des musées. Tant que l’objet surprenait il pouvait rentrer dans la collection. Les musées ont du faire des choix.

Exemple d’une vitrine :

Un thème : les animaux

Un thème : les animaux

Trois groupes en haut : les articulés, les mollusques, les rayonnés , les vertébrés en bas.

-> Une organisation en 4 groupes, suivant les conseils de Georges Cuvier. Il a amène l’anatomie comparée et la classification des animaux.

Nous nous appuyons sur cet accrochage pour réfléchir à cette classification :

Les vertébrés ont tous un squelette interne.

Les articulés ont une carapace articulée ; aujourd’hui ont les appelle arthropodes.

Les mollusques n’ont pas dos, un corps mou.

Les rayonnés est un groupe qui n’est pas juste scientifiquement aujourd’hui.

Exercice à partir d’un moulage de fossile :

nb : un moulage de fossile aussi est un vertébré.

Comment placer le genou ?

On part de la tête, et on poursuit les éléments : le cou, la colonne vertébrale, le bassin, le fémur, le tibia, le genou …

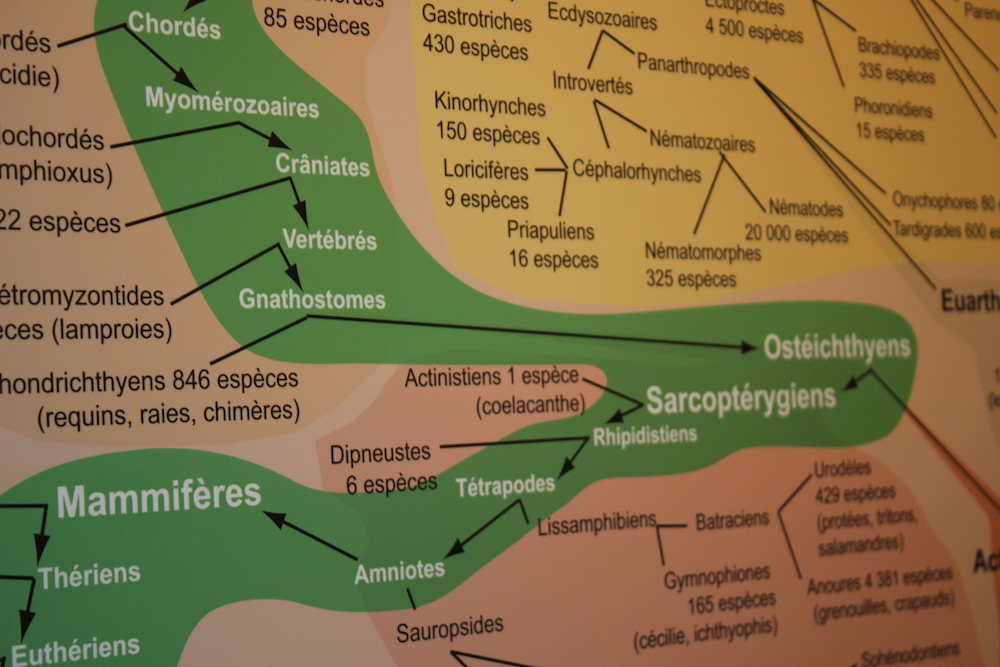

2eme salle : Comprendre les classifications

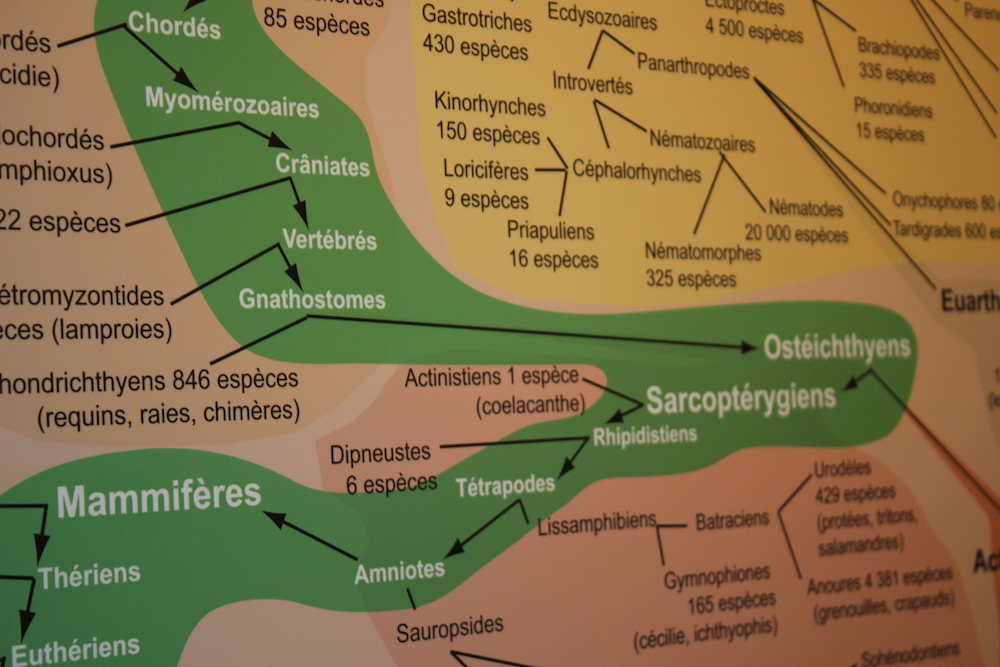

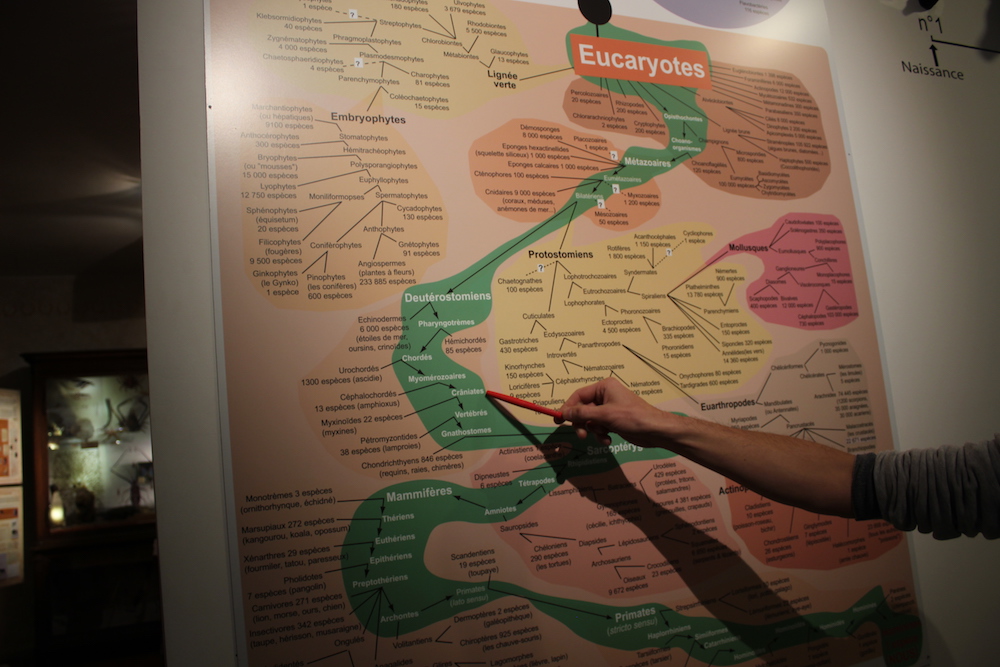

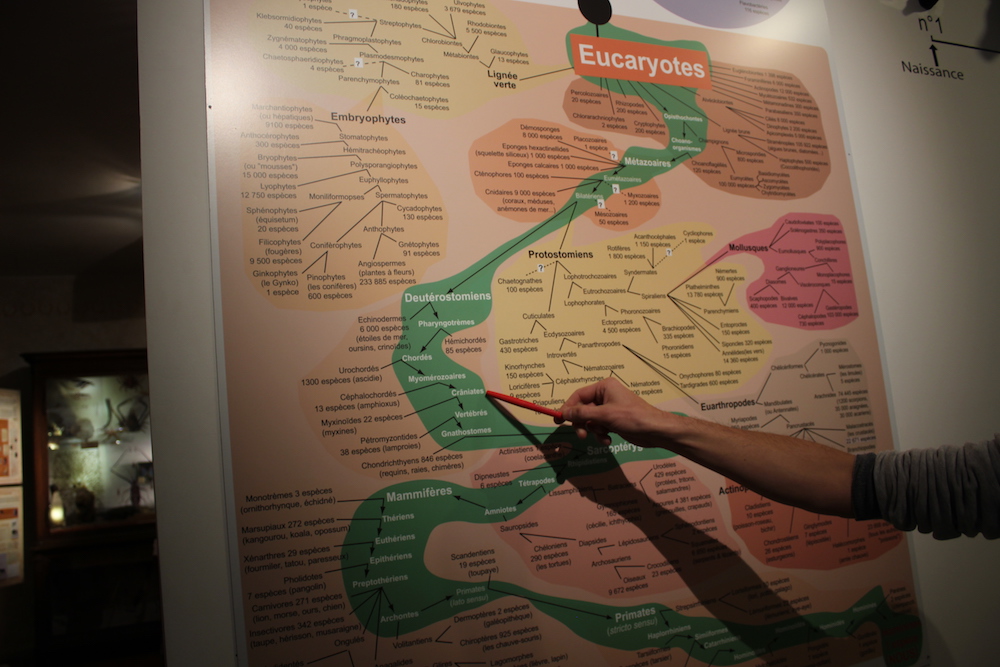

L’arbre de vie :

François Thirion nous explique comment lire cette classification à partir de boîtes :

Les animaux sont des métazoaires, en son sein on redivise en boites.

Exemple :

Les craniates : leur point commun est d’avoir un crâne, les craniates peuvent être vertébrés et myxines.

Dans les vertébrés, les glatostomes et les lamproies : ils ont tous crâne et colonne.

Les glatostome : ont une mâchoire. (+sang rouge) et se redivisent : la famille des requins, les ostéichtyens qui ont du cartilage / actinoptérygiens (poisson rouge)/ les sarcopterygiens (cœlacanthe)

Autre exemple : Les arbres des mammifères

-> fiches rechercher 13 et 23

Enn2001 Dans la ligne 13 on mettait les chiroptères et les dermopteres

En 2017 ils sont séparés …

Exercices a partir des tableaux : repérer les différentes familles.

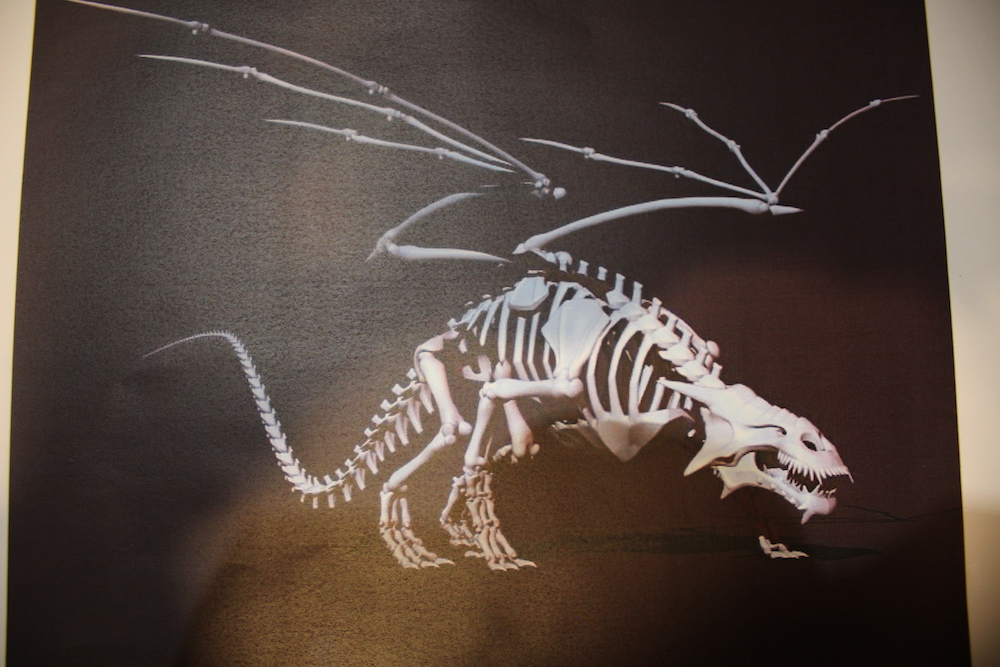

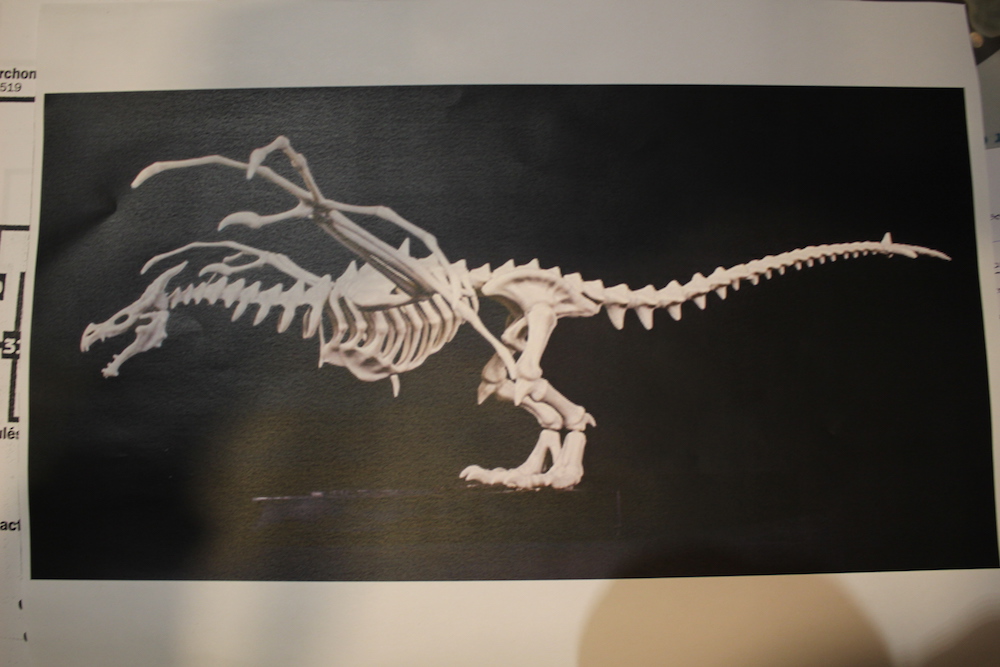

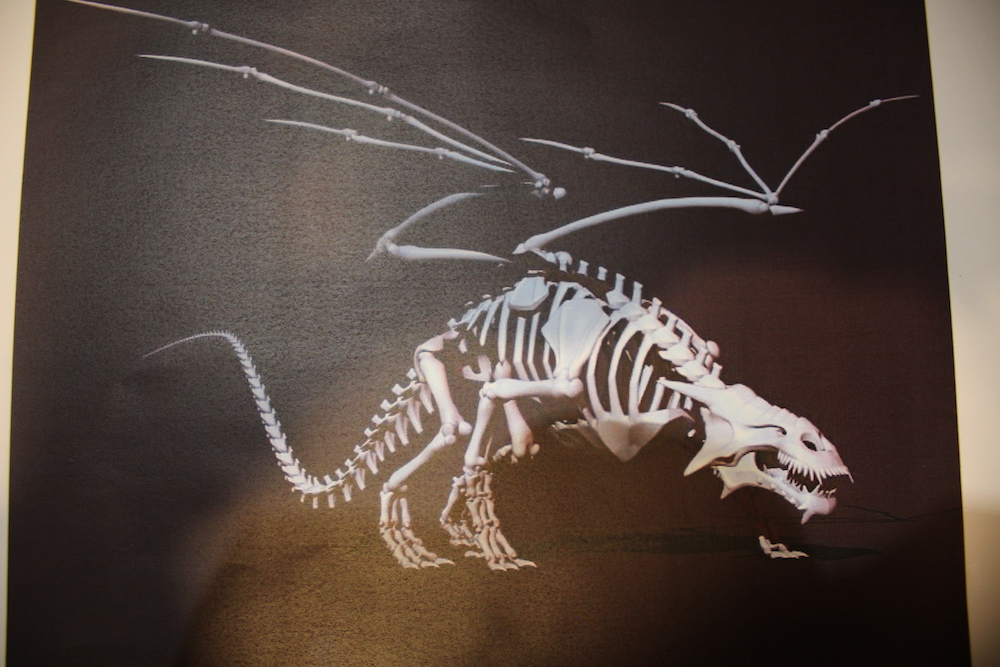

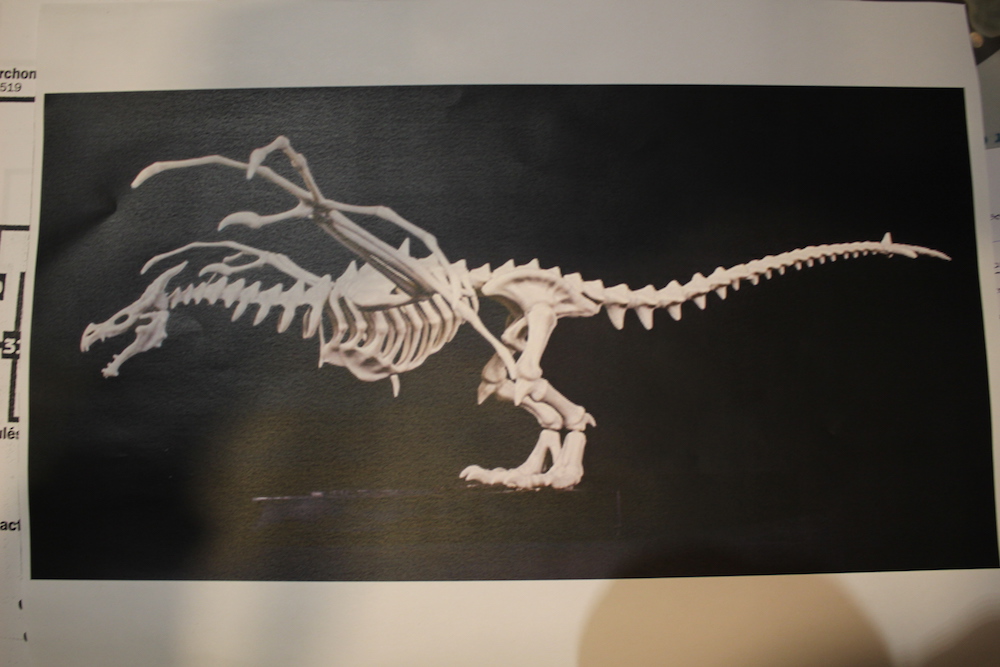

Exercice a partir d’images de squelettes de dragons : lesquels sont crédibles, lesquels sont impossibles ?

Ils ont bien un crâne, une colonne , une mâchoire, des membres, sur terre.mais un dragon a 6 pattes, ce qui n’existe pas chez les vertébrés.

Ils ont bien un crâne, une colonne , une mâchoire, des membres, sur terre.mais un dragon a 6 pattes, ce qui n’existe pas chez les vertébrés.

Salle 3

Ronchamp, Noirefontaine, Froidefontaine…. la salle contient des animaux régionaux .

Un exemple à partir d’un animal exposé : quel est cet animal ?

Les poissons et les requins respirent grâce aux branchies.

Les poissons et les requins respirent grâce aux branchies.

Celui-ci a des narines, il doit donc remonter à la surface pour respirer. Ce n’est pas un dauphin car sa queue est horizontale contrairement au fossile qui a une queue verticale. Un élève compare au tortue : c’est en effet un ichtyosaure, lézard des mers.

Atelier :

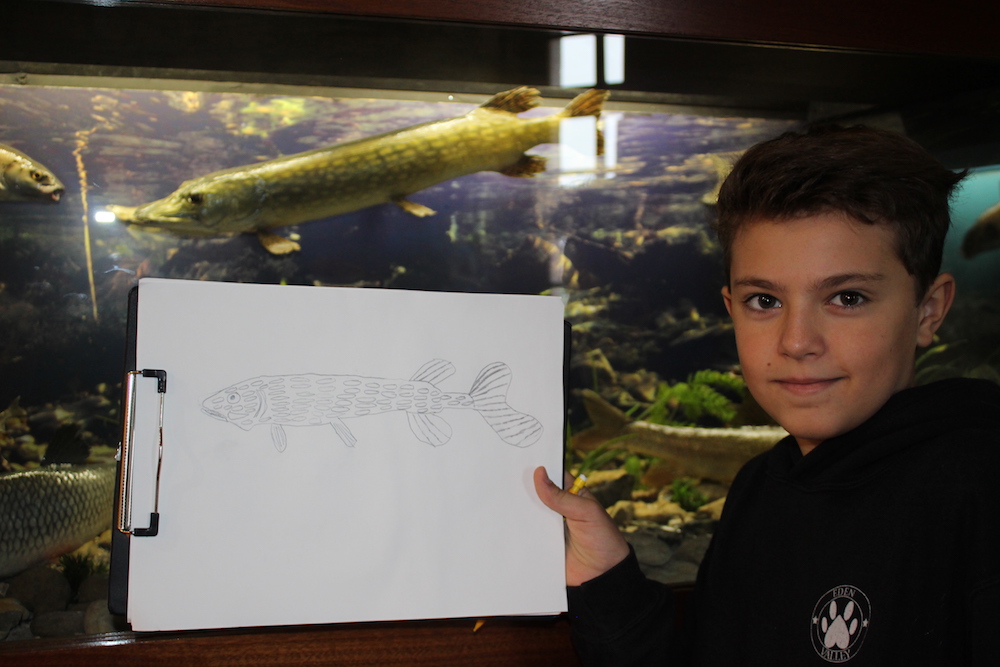

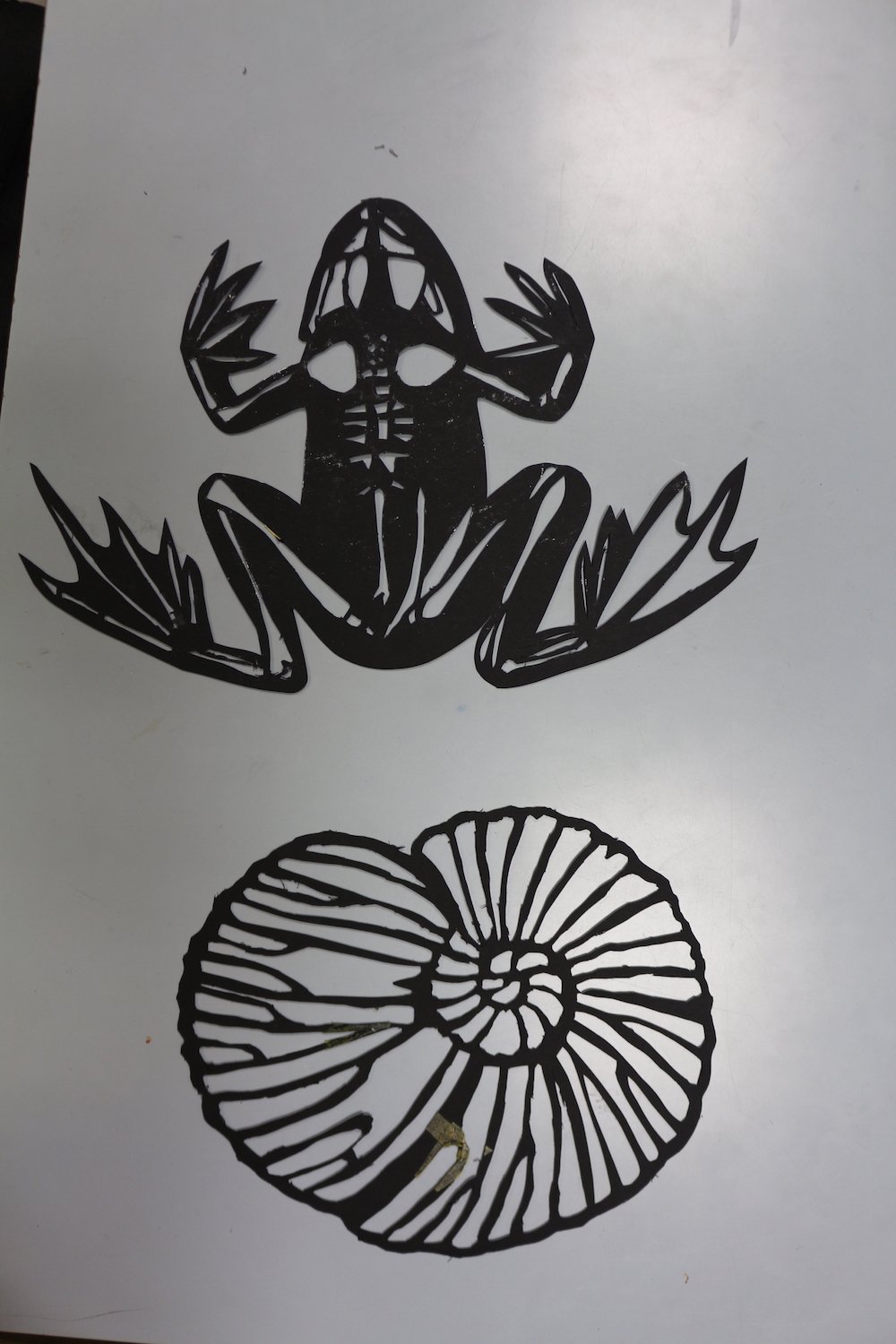

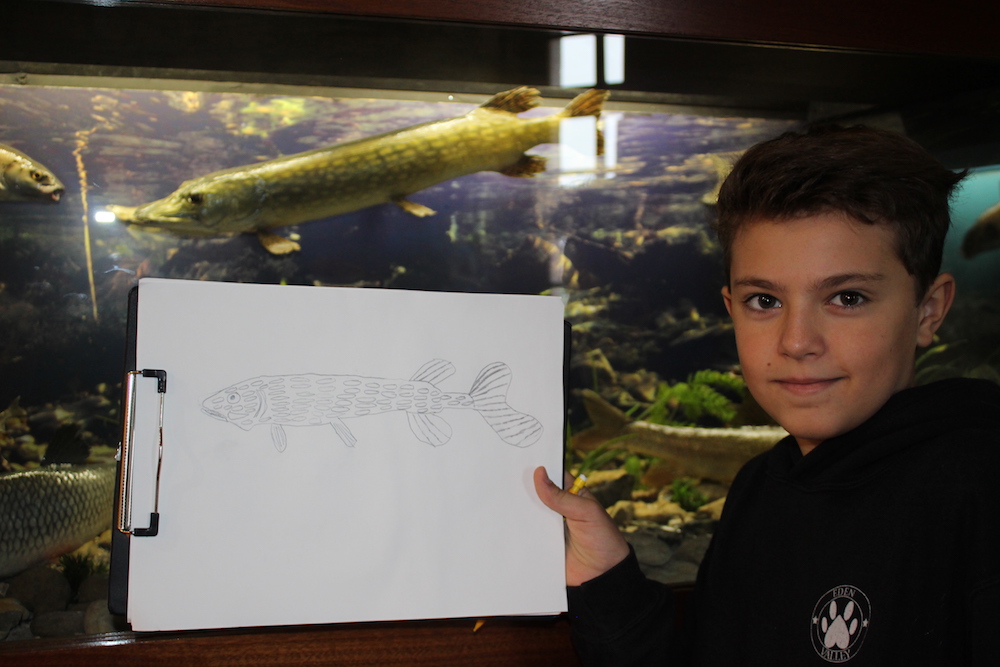

Les élèves découvrent les diverses salles et les collections. Ils doivent choisir un objet qu’ils trouvent intéressant pour figurer dans leur cabinet de curiosité.

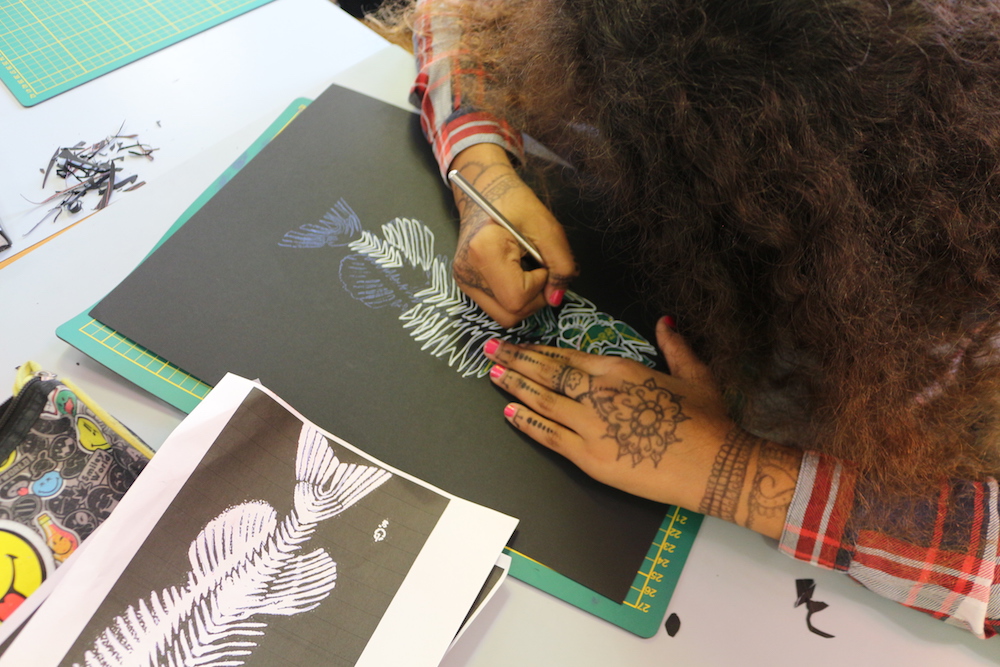

-> travail de dessin

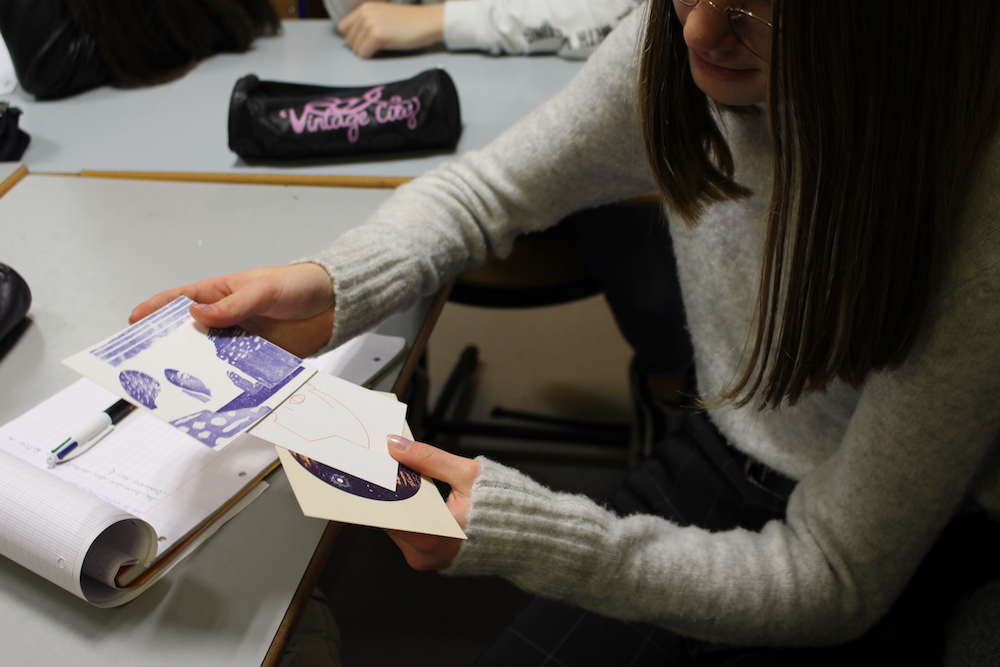

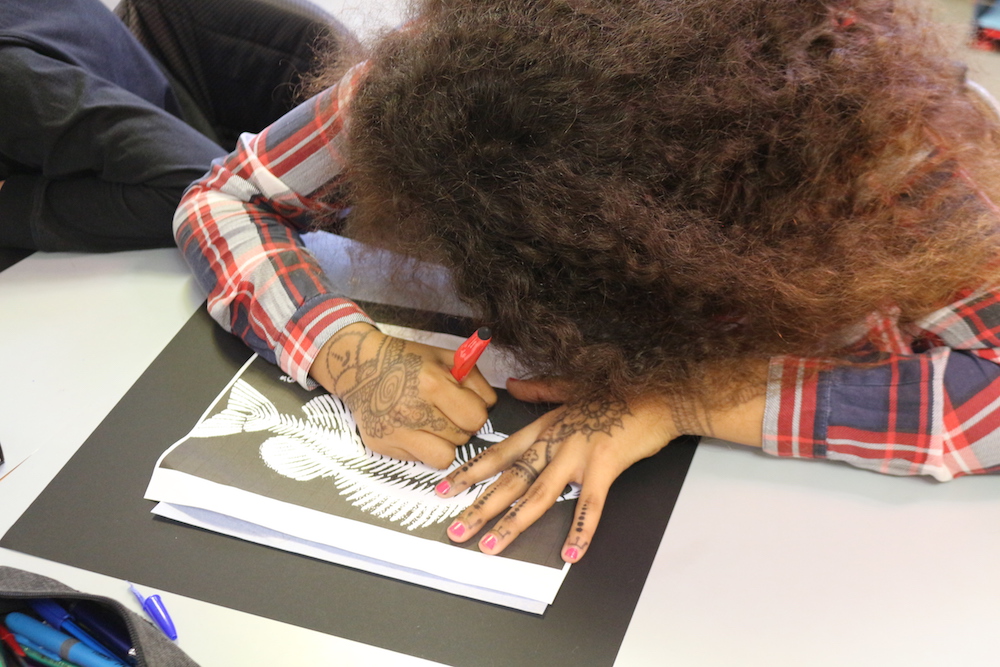

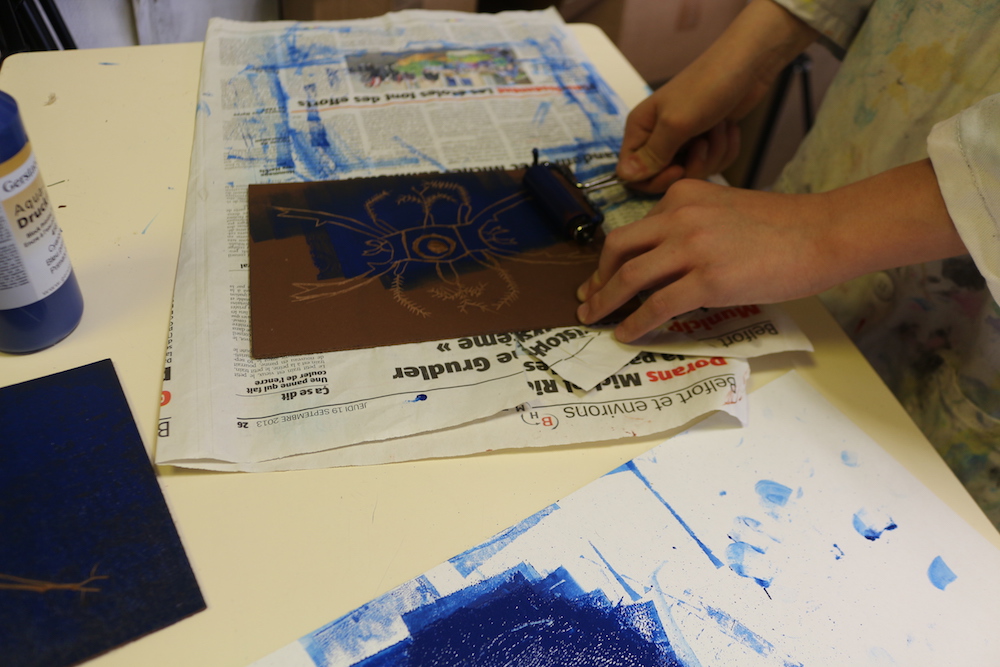

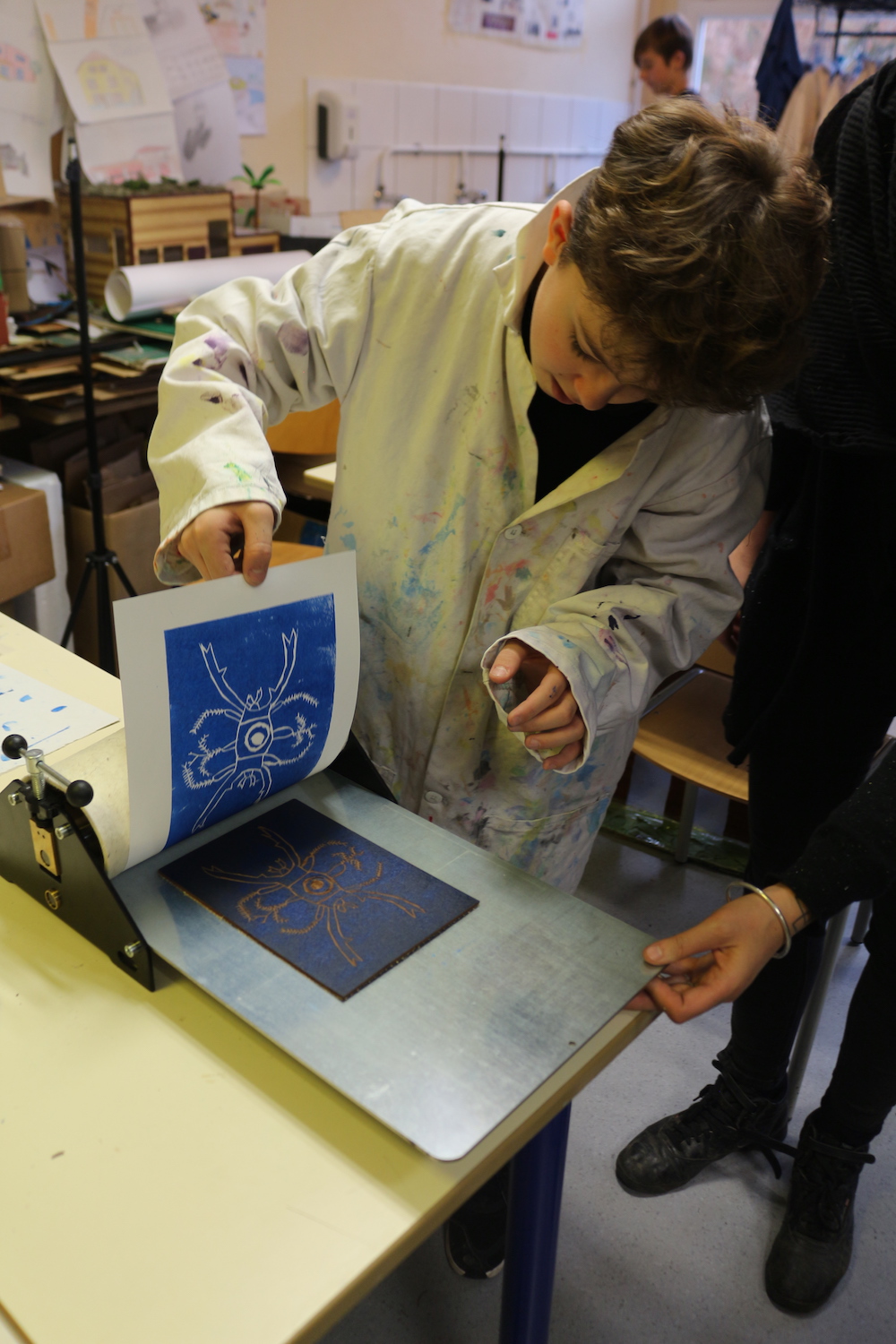

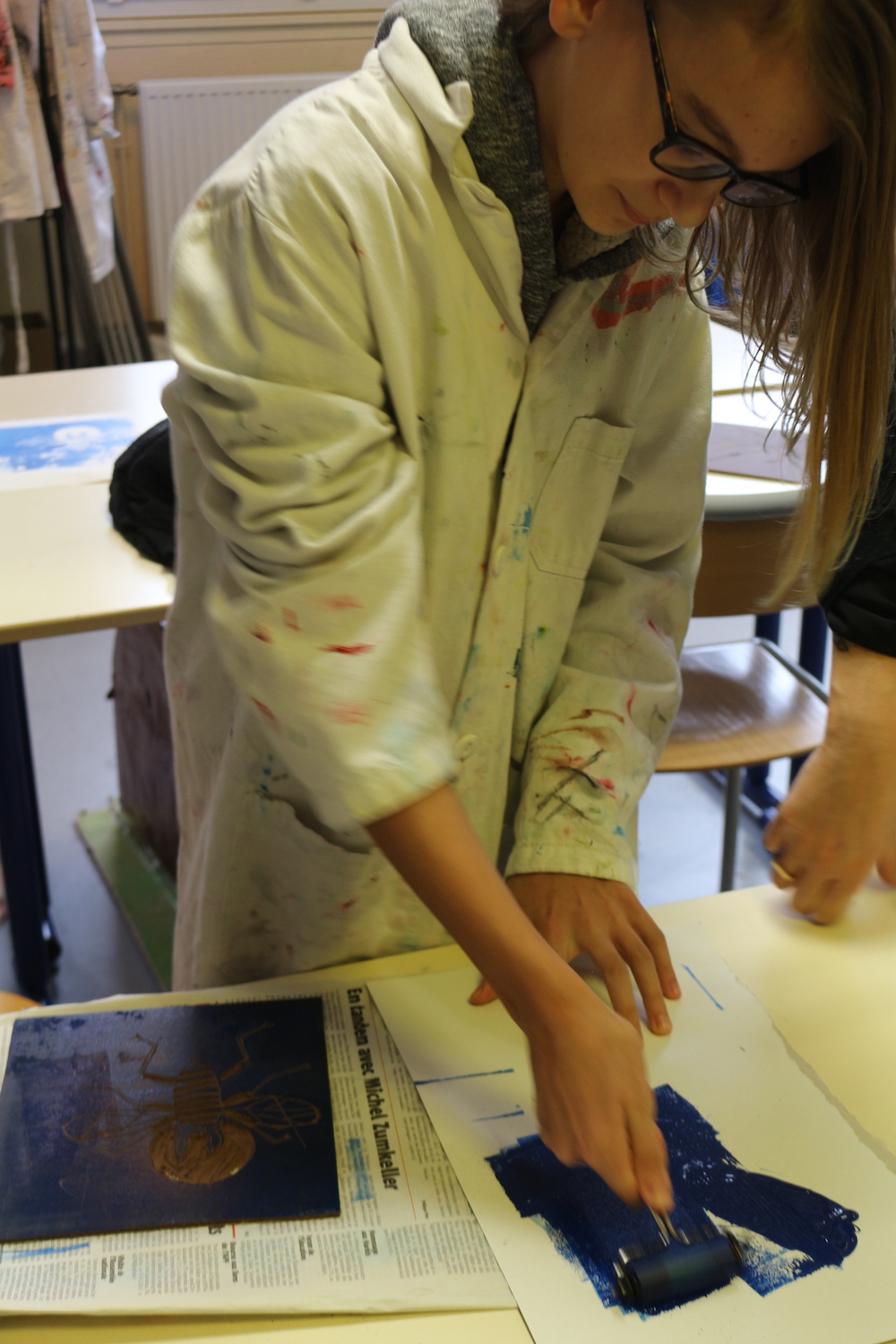

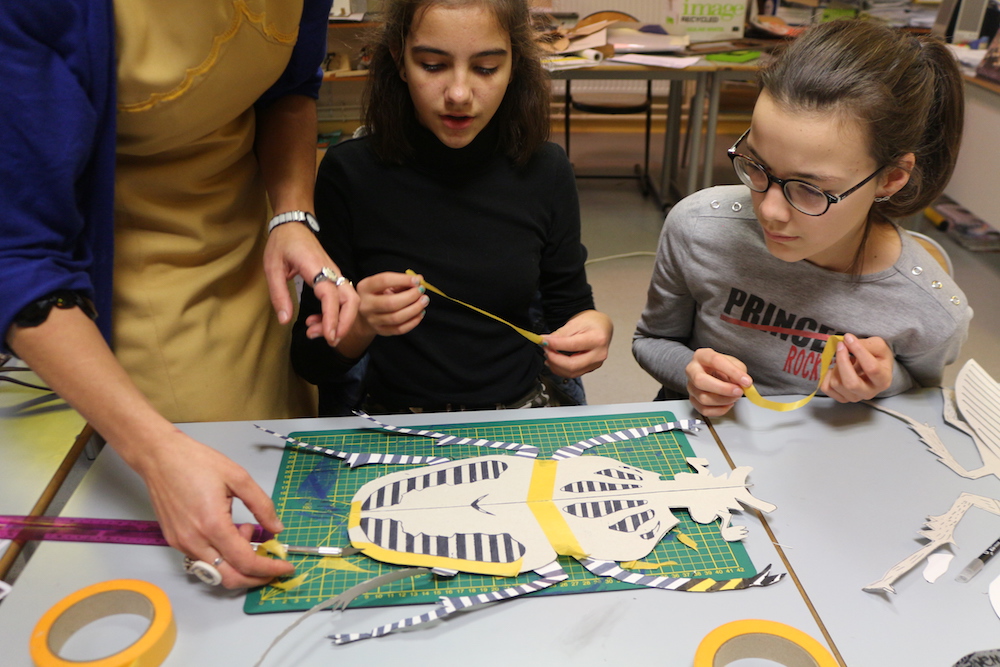

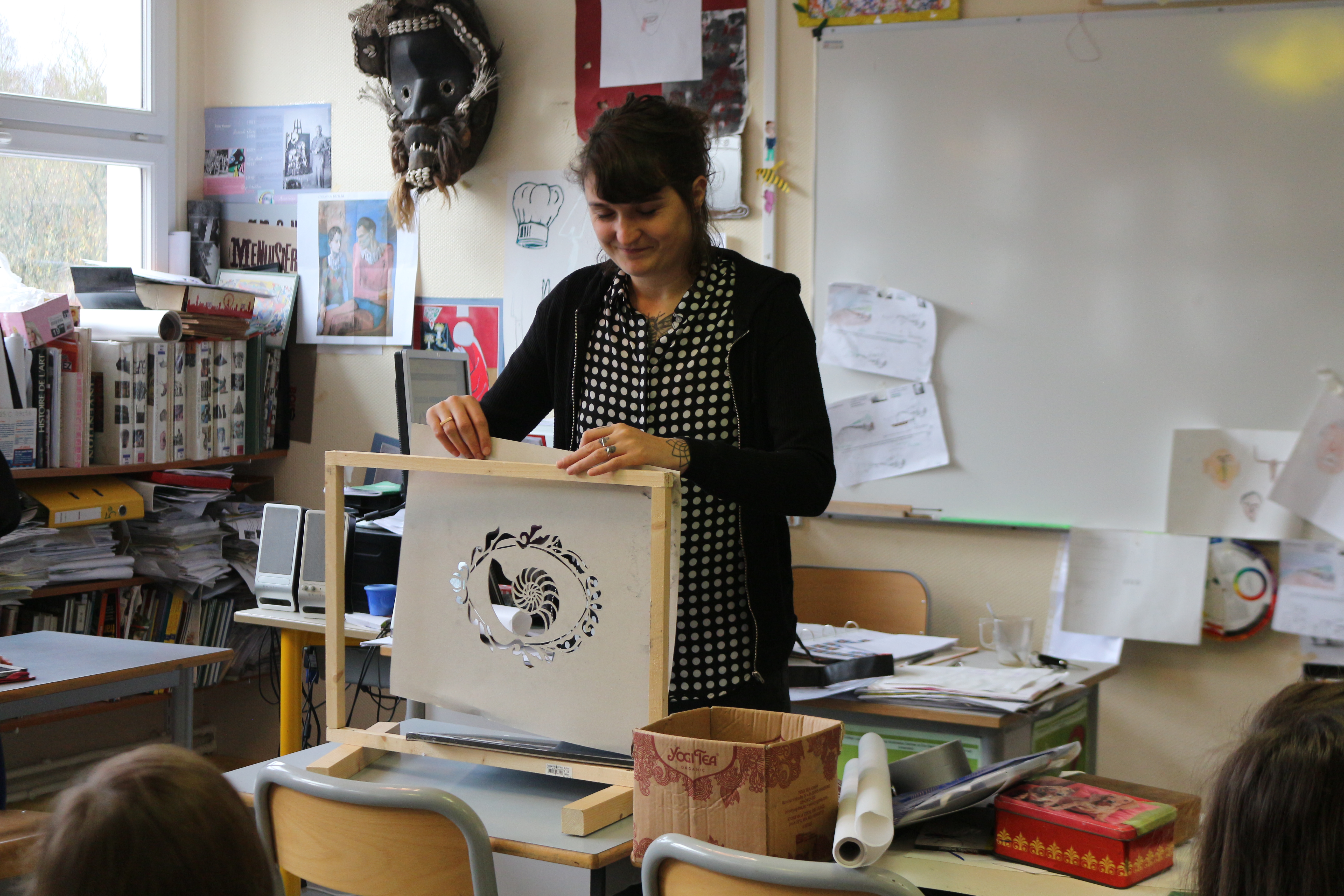

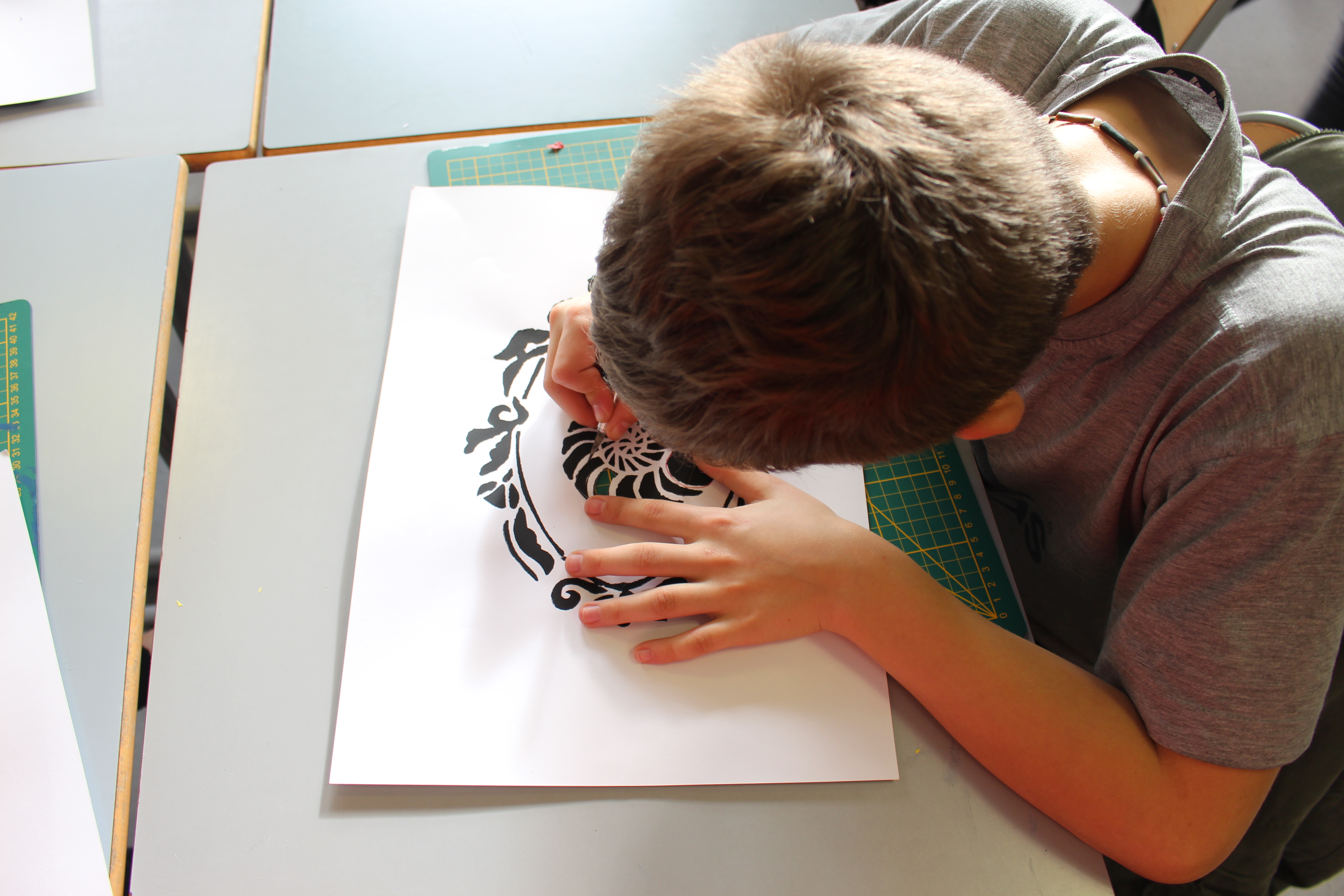

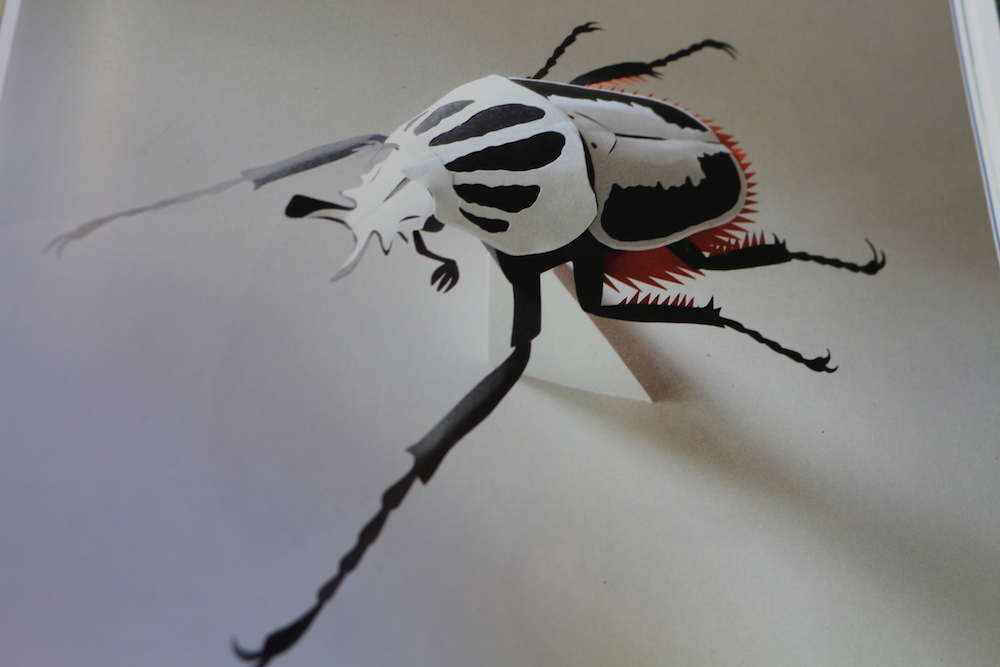

Simone fait la démonstration de l’usage de la presse.

Simone fait la démonstration de l’usage de la presse.

Attention aux doigts !

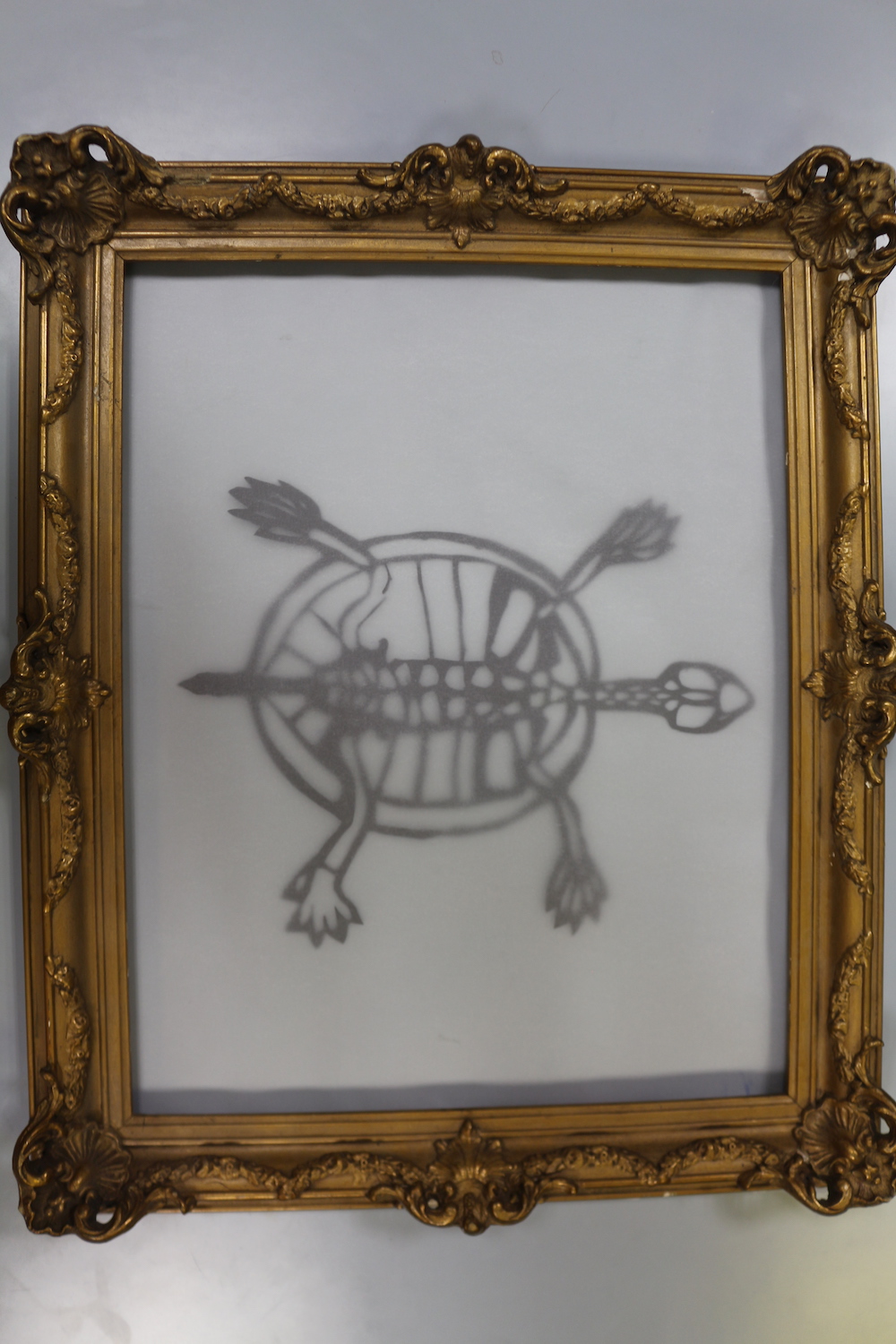

Attention aux doigts !  Ce cadre acceuillera une image découpée au scalpel. Pour aujourd’hui Simone à préparé des pochoirs.

Ce cadre acceuillera une image découpée au scalpel. Pour aujourd’hui Simone à préparé des pochoirs.

Commentaires récents